-

Anatomía de un animal salvaje

Entre las piedras de la vida, las que se pisan y las que se cargan, es posible percibir el aleteo fugaz, el pelaje irregular, el rugido de un animal salvaje. Queda a discreción de cada uno qué hendija revisar.

Un hombre, digámosle Fulano, dentro de su desgracia de verse obligado a trabajar tiene la casi irrisoria fortuna de hacerlo de ocho a cinco y evitar, en su viaje, la hora pico. Apoyado contra la pared del último vagón, se percata de que él es el único que observa a todos sin que nadie siquiera lo mire; sensación extraña de poder en la que se siente un demiurgo que todo lo ve y por ende todo lo sabe. Fulano los observa e incluso aventura conjeturas sobre aquellos que, con la mirada perdida, parecen preguntarse en qué punto de sus vidas se equivocaron para terminar en el lugar donde están ahora.

En este blasfemo ensueño soberano se encontraba Fulano cuando, fulminado, lo apuñaló una frase de Borges: “Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo”.

Pasa el tiempo y lo anterior parece casi un accidente aislado. Una noche cualquiera (aparentemente cualquiera) Fulano se dirige a la cama y para su sorpresa descubre que le falta la almohada. Vive solo y por eso la situación raya lo sobrenatural. La busca durante un tiempo prudente (casi hasta que se agota la lógica) y termina por encontrarla en un rincón imposible de su habitación. Se duerme imaginando que su almohada fue raptada por unos seres que, con la férrea intención de quitarle a la gente la posibilidad del descanso, se dedican a robarlas. Antes de rendirse por completo al sueño, como si fuera a la vez autor y crítico, Fulano interpreta también su historia; comprende que esos seres no son sino los anhelos que se atesoran en lo profundo del alma y que al desoírlos vienen a torturarnos durante la noche (o, en otras palabras, a “quitarnos la almohada”).

En un baño ajeno Fulano descubre que el gancho para colgar la toalla tiene forma de llave. Fulano ya es un hombre maduro, pero en un desliz que nunca le contará a nadie trata de girar esa llave para ver si una pícara casualidad cambia el rumbo de su destino.

Entrada la madrugada, caminando por una calle solitaria, Fulano ve correr a un hombre a toda velocidad muy elegantemente vestido. En el brazo derecho lleva una mochila; en su rostro, la desesperación. El hombre no aparenta ser ladrón de mochilas y tampoco parece estar siendo perseguido. Fulano comprende entonces que la historia de ese hombre termina de una sola manera, y la escribe en el acto:

Golpeó la puerta con determinación y esperó a que le abrieran. Sin saludar, sin siquiera atreverse a levantar la mirada, juntó sus últimas fuerzas y controló su respiración. Con un ademán indiferente (casi indiferente) tendió con firmeza el brazo que sujetaba la bolsa:

—Aquí está. Vine a entregarte la parte de mí que siempre estuvo muerta.

En una biografía de Antoine de Saint-Exupéry, Fulano descubre, inquieto, que la muerte del escritor ha copiado a su literatura, prefigurada en El principito. La idea inconcebible que sugiere Borges de que la historia copie a la literatura, es entonces cierta. También descubre (aunque le resulta imposible probarlo) que a pesar de su decoración europea, “El tema del traidor y del héroe” es la reescritura del capítulo XIII, “Barranca Yaco”, de Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, donde se narra la muerte del caudillo argentino Facundo Quiroga. Borges apenas ha cambiado su nombre por el de Fergus Kilpatrick y situado la historia en Irlanda.

En otra ocasión (entre miles) Fulano descubre que el marketing y la técnica degenerativa del clickbait tienen su precedente en las primeras páginas de La flecha negra de Stevenson.

***

La explicación es sencilla; la demostración, improbable. En todas estas ocasiones Fulano fue víctima del ataque de un animal salvaje:

- m. Disposición del espíritu para dejarse afectar por las brevísimas ocasiones en que este mundo carente de magia resulta o tiene la potencialidad de resultar mágico.

- m. Condición de aquellas personas a las que les ha crecido todo el cuerpo, salvo los ojos con los que registran la vida.

- m. Voluntad testaruda de aquel capaz de conjurar literatura aun en las situaciones más ordinarias o adversas, y a pesar de una vida miserable.

Ilustración por Eugenia Mackay

-

La espada en la piedra

Me gustaría decir que este texto es mío, pero si alguien es de verdad su autor, esa es mi madre, Gianna. Porque me enseñó a leer. De verdad.

Borges tiene un manejo mágico de la forma y contorno que es capaz de darle a su literatura. Un contorno que trasciende el fondo de lo que narra; una forma que vive y opera por cuenta propia. Este fenómeno que observé tan pronto toqué su literatura me dejó trémulo, conmovido, profundamente impresionado.

Avanzando a tientas por su obra, un día me percaté del uso sofisticado y perfecto que tenía sobre lo épico, entendiendo por lo épico la técnica alquímica que emplea para crear épica (verán que ciertas cuestiones metodológicas me tienen sin el menor cuidado. Y pensar que en algún momento me consideré apto para hacer un doctorado en Pittsburgh).

Uno espera (yo esperaba, porque así había sido mi experiencia hasta entonces) encontrar la épica en el fondo; es decir, en la historia narrada. Por ejemplo, en la decisión de un hombre de batirse a duelo para salvar su vida, su honor o la verdad que atesora en lo profundo de su corazón. Pero Borges es capaz de hacer que lo épico vaya por un camino distinto que confundiéndose lógicamente con la materia de fondo hace de ésta incluso algo más vigoroso. Borges crea épica a partir de los sonidos que denotan las palabras que elige y del lugar en el que elige colocar esas palabras. Así de extravagante es la tesis que vaga como mis definiciones hoy compartiré.

Véase este fragmento de “El jardín de senderos que se bifurcan”, en Ficciones:

Me pareció increíble que este día sin premoniciones ni símbolos fuera el de mi muerte implacable. A pesar de mi padre muerto, a pesar de haber sido un niño en un simétrico jardín de Hai Feng ¿yo, ahora, iba a morir? Después reflexioné que todas las cosas le suceden a uno precisamente, precisamente ahora. Siglos de siglos y sólo en el presente ocurren los hechos; innumerables hombres en el aire, en la tierra y el mar, y todo lo que realmente pasa me pasa a mí.

La repetición, como engranaje de lo épico, ya se usaba en las epopeyas —en la Ilíada y la Odisea, por ejemplo, donde aproximadamente un 25% de las palabras se repiten (fundamentalmente por el uso de epítetos)— y luego en los cantares de gesta, donde los juglares del medioevo usaban esta técnica para que la audiencia, poco letrada, mantuviera la atención. Por su parte, Borges repite palabras para crear este reflejo y aura propios de lo épico, pero se las ingenia también para, en ocasiones, repetir los sonidos de las palabras sin necesariamente repetir la palabra.

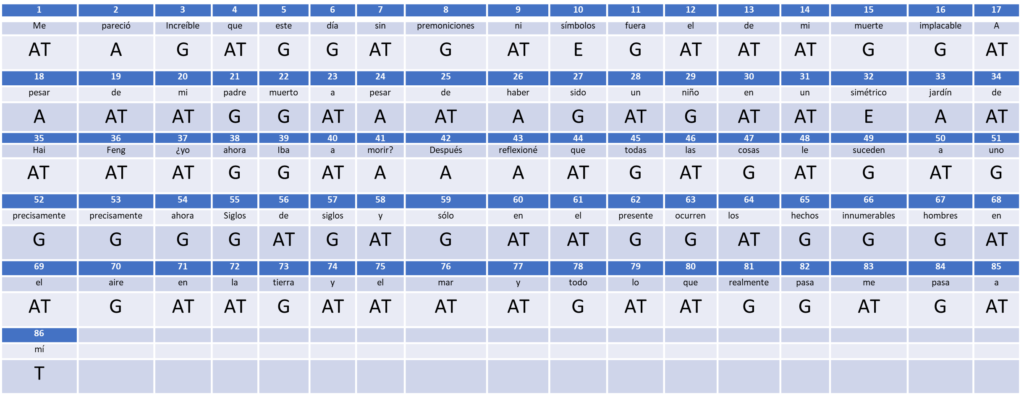

Véase nuevamente la cita anterior, pero sustituyendo esta vez cada palabra por una letra que refiera a su entonación; es decir, al hecho de si es aguda (A), grave (G), esdrújula (E), átona (AT) o tónica (T)1. Obtenemos lo siguiente:

Al hacer esto, descubrimos que estos patrones se repiten:

- AT-AT-G-G-AT-A (de 13 a 18¸ de 19 a 24, de 36 a 41).

- AT-A-G-AT-G (de 1 a 5, de 25 a 29).

- G-AT-G-AT-G-AT (de 45 a 50, de 55 a 60).

- AT-G-AT-AT-G-G-AT-G (de 58 a 65, de 77 a 84).

Ni hablar si buscamos patrones de menos combinaciones, de tres o cuatro palabras, tan válidos y certeros como cualquier otro. Yo me propuse, por pereza o por vanidad, buscar aquellos que como mínimo tuvieran cinco palabras, pero la búsqueda del tesoro entre las partituras de Borges no está completa y aún hay mucho por descubrir. Veamos ahora qué nos dicen los patrones encontrados:

Si hacemos alguna mínima modificación, pulimos alguna aspereza, acortamos la tercera combinación de G-AT-G-AT-G-AT a G-AT-G y hacemos un uso específico de la última palabra que usa Borges para concluir su composición, “mí”. Descubrimos que Borges escondió, en este fragmento, un poema:

Me pareció increíble

De mi muerte implacable,

a pesar,

de mi padre muerto,

a pesar,

de haber sido un niño,

Feng yo ahora,

iba a morir.

Todas las cosas, siglos de siglos,

Y sólo en el presente ocurren los hechos,

Y todo lo que realmente pasa,

Me pasa a mí.

Por eso, quienes se reducen a discusiones y posiciones como “la poesía de Borges es mejor que su prosa” no hacen sino decir ridiculeces: la prueba de que Borges es un gran poeta es, casualmente, su prosa.

Pero Borges ataca por todos los frentes y por todos al mismo tiempo. El fragmento tiene un campo semántico alrededor de muerte (aparecen las palabras muerte, muerto y morir) y está “puntuado” a partir de la combinación de palabras a pesar de; combinación tripartita que podríamos definir como el sonido que produce la adversidad cuando se supera (¿y qué adversidad es más grande que la muerte?). Esto no lo digo yo, sino Thomas Mann: “[…] casi todo lo grande que existe, existe como un a pesar de, y adquiere forma pese a la aflicción y a los tormentos, pese a la miseria, al abandono y a la debilidad física, pese al vicio, a la pasión y a mil impedimentos más”.

También el fondo de este fragmento es profundamente épico, condición necesaria para que se produzca lo épico (sin esto, ni el esteta más talentoso puede hacer que una historia irónica deje de serlo). Aquí, la figura del hombre, finito e insignificante frente a los designios del universo y las leyes que dicen que hoy él debe morir, establece un intertexto con una tragedia harto conocida: “I’m dying, Horace”, dice Hamlet cuando descubre que el veneno ya corre por sus venas y nada puede hacer para evitarlo. Por el mismo lado, la palabra “yo” no puede pasarse por alto; es una manera de destacar esa singular individualidad, esa soledad lúcida ante una muerte segura. La palabra “yo” logra lo que en el cine se hace con un primer plano: vemos el rostro del hombre que pronto se morirá. Por último, el pronombre personal “mí”, única tónica del fragmento, única en su sonido, es el golpe maestro que cierra la composición.

***

Luego de lo que podría catalogarse sin ninguna duda como una delirante pérdida de tiempo, pero antes de rendirme por completo ante lo que claramente demuestra que la perfección existe y es humana y es la escritura de Borges, enumeraré mis conclusiones:

- Todos aquellos que escriben evitando a Borges, “como si no existiera”, para evitar su influencia (dicen) o para “crear una literatura después de Borges” (primero, como si fueran capaces; segundo, como si una literatura así valiera la pena), no sólo son unos pusilánimes que temen usar las fibras más poderosas de la literatura, sino que además cometen un error fatal. Es mejor ser un intérprete de Borges, como así los hay de los grandes compositores, que ser fulano de tal.

- Si se va a optar, entonces, por una carrera en la literatura y por ende, para no ser mediocre, se va a optar por ser un intérprete de Borges, sólo hay que procurar ser un intérprete brillante.

- Para ser un intérprete brillante, la primera condición es fácil: nada de esto puede lograrse sin un dominio perfecto del español, de su gramática y sobre todo de su puntuación. Borges lo tenía.

- La segunda condición depende del favor de las musas. Hay que saber tocar la literatura de Borges. Hay miopes que caen en la copia de sus argumentos (de marca muy registrada), y otros que hacen algo más grave: intentar recrear su música utilizando palabras que sólo pertenecen a Borges, como acaso, incluso, conjetura, laberinto, cuchillero, entrevera, prefigura. Para tocar bien su literatura hay que escribir como lo haría él, en esta época y con las dinámicas específicas que atraviesan esta época, pero hacerlo sin ser Borges, hacerlo copiando su técnica alquímica de repetir los sonidos sin necesariamente repetir la palabra.

- El último corolario es una imprudencia, un sacrilegio imperdonable. Un suicidio.

- Hay que reescribir a Borges.

***

En mi mente suena ya una variación que es de algún modo más épica.

Me pareció increíble que este día sin premoniciones ni símbolos fuera el día de mi muerte implacable. Yo, a pesar de mi padre muerto, a pesar de haber sido un niño en un simétrico jardín de Hai Feng, ¿yo, ahora, iba a morir? Después reflexioné que todas las cosas le suceden a uno precisamente, precisamente ahora. Siglos y siglos y sólo en el presente ocurren los hechos; innumerables hombres en el aire, en la tierra y el mar, y todo lo que realmente pasa me pasa a mí.

[1] El nombre propio Hai Feng lo pronuncié en un inglés argentinizado, tal como hablaba Borges.

Ilustración por Eugenia Mackay

-

The Name I Shall Be Given

¿Creés que el resultado de muchos años de victorias y éxitos puede ser una derrota?

La fiesta de Babette, G. AxelA Facundo Rodríguez

Una noche de invierno Vivaldi me narró una historia. Me habló de un hombre quebrado que siguió peleando. Transcribí el lenguaje universal de su música para descubrir que ese hombre se llamaba Silvio y que protagonizaba un cuento. El cuento es un cuento sobre la derrota.

Silvio Foréiner estaba cenando con sus amigos. Las paredes eran de ladrillo a la vista, el piso era de mosaicos y un poco hundido, las puertas y ventanas estaban pintadas de verde pastel, también las vigas del techo lo estaban. El techo era de tejuelas.

Silvio Foréiner era un hombre común y corriente, ni sé a lo que se dedicaba ni me interesa. Tampoco sé con certeza los eventos de su biografía. Dejémoslo aquí: Silvio Foréiner, un hombre común y corriente, y como la gran mayoría de mis personajes, valiente.

Ingresó otro hombre que también se llamaba Silvio Foréiner y era casi igual a nuestro Silvio Foréiner; este segundo hombre era una versión perfeccionada del primer Silvio Foréiner. Un poco más alto, mejor contextura física, los dientes perfectamente alineados, incluso más inteligente, más ágil, más fuerte. El nuevo Silvio Foréiner en realidad no se llamaba Silvio Foréiner; es decir, el nombre de ambos se escribía Silvio Foréiner, pero, en realidad, el apellido original de ambos era Foreigner (así habían sido bautizados sus antepasados, cuando en tiempos muy remotos y ajenos a esta historia llegaron al mismo tiempo a pueblos anglófonos distintos).

Esta nueva versión de Silvio no pronunciaba la palabra Foreigner según las normas del argentinismo (este relato transcurre en un pueblo perdido de Santa Fe). El nuevo Silvio no decía “Foréiner” sino “Foreigner” (ˈfôrənər). Es decir que tenemos dos Silvios, el primero, Silvio Foréiner, y el segundo, Silvio Foreigner. También para algo tan básico como para pronunciar su nombre, el segundo era mejor que el primero, que se llamaba Silvio Foréiner.

Silvio Foreigner pateó de un golpe seco la puerta. Ufano miró con desdén a Foréiner (Foreigner no se percataba de los diferentes matices con los que cada uno de los Silvios elegía pronunciar su nombre. Esto sí lo notó Foréiner, que miraba incrédulo cómo el otro era incapaz de entender que allá se halla cada hombre con el sentido que elige darle a su nombre. Foréiner incluso permitía que sus amigos lo llamaran Silvito. Si alguien hubiera llamado Silvito a Foreigner, habría pagado con la vida). Foreigner, entonces, mirando con sumo desprecio y arrogancia y furia a Foréiner, le dice (no transcribo el diálogo textual porque sería incapaz de escribir una sola palabra de lo que dijo con soberbia poesía, con violencia pero con melodía, con determinación, Silvio Foreigner, tan superior a mí y a todos los hombres), le dice que ha vencido a todos y a todo. Ha vencido a hombres y a dioses por igual. Ha vencido a la más inhóspita naturaleza. Ha vencido a las bestias más coléricas y terribles. Ha dominado todas las lenguas y todas las artes del mundo. En fin, ha sometido al destino; ha vencido a todos los avatares que pueda imaginar el lector, de no ser por uno. Silvio Foreigner no se ha vencido a sí mismo.

Por eso Silvio Foreigner injuria al otro que se llama igual pero que se pronuncia distinto (y este detalle se le escapa no porque le falte agudeza a su mente, su mente es la mente más aguda jamás concebida para un hombre). Y mientras le grita con gritos perfectos, le dice a Foréiner que él, Foréiner, no es digno de llevar ese nombre.

—¡Quiero golpearte y quiero matarte para ser, al fin, indestructible, inigualable, invulnerable, invencible!

Y pasan por todas las disciplinas y en todas Foréiner siente el sabor de su sangre y siente su muerte cerca.

Foréiner primero se aventuró con los puños, pero el otro, que dominaba todas las artes marciales y todos los estilos de lucha, le dio una paliza y le quebró la mandíbula. Y sin embargo, Foréiner no se dio por vencido y tras los puños se batió con el intelecto, con la razón, con las ciencias y el conocimiento. Y aquí de nuevo se encontró con el infranqueable muro de Foreigner, que desde el intelecto volvió a golpearlo con brutalidad. Foréiner sintió mucho dolor; un dolor horrible como el de un oído cuando se infecta. Empezó a tambalearse y a ver con dificultad.

Foreigner seguía impoluto. Y a pesar de su mandíbula rota, Foréiner decidió que él no se rendiría. Atacó a Foreigner desde las artes, desde el verso que se enhebra, desde el color que entrevera la pintura, desde el rojo y muerte que entreveraban la suya, desde la música y las palabras que se repiten; desde la mejor literatura. Ahora Foréiner quedó apenas con un hilo de vida.

Foréiner hizo un último intento y atacó desde la ignorancia. En un manotazo de ahogado y con esperanzas inútiles, quiso ver si una fortuita casualidad sorprendía a Foreigner. Si zafó de esta nueva paliza que sin dudas lo hubiera matado, fue porque saltaron por él sus amigos.

Uno a uno caían los amigos de Foréiner, que contemplaba la escena horrorizado, malherido y desesperado, temblando ante el maleficio que bajo las letras de su nombre se escondía. Y mientras veía a sus amigos caer, cuando ya todo era imposible, Foréiner tuvo un solo instante de lucidez y eso solo le bastó. Foréiner atacó a Foreigner desde la derrota, porque Foreigner no conocía la derrota.

Foréiner atacó a Foreigner desde las frustraciones, desde la humillación, desde los sueños rotos, desde los desamores, desde el dolor y desde la tristeza, desde el polvo que se muerde, desde la incertidumbre, desde la angustia y la confusión. Foréiner atacó a Foreigner desde la derrota, porque Foreigner la odiaría en su cuerpo invicto, inmaculado, inmortal.

Foreigner se arrancó la carne gritando con rabia (pero aún con poesía), gritaba (con gritos perfectos) ya no contra todo, sino contra él, porque ahora se detestaba. Foreigner quedó tendido en el piso. Si no murió fue porque a pesar de todo era un hombre fuertísimo. Pero Foreigner no pudo sobrevivir a lo que vino.

Foréiner esperó a que Foreigner se levantara. Tan erguido como ensangrentado, Foréiner volvió a atacar a Foreigner.

Con la ternura con la que sólo pueden hablarse dos que se están muriendo y que pronto se matarán, Foréiner le habló de aquello ignoto y maravilloso de vencer a la derrota, de dar vuelta el resultado, de arrebatarle al Estigio los sueños que creíamos perdidos.

—Mil tropiezos ha de sufrir el hombre, todas las inclemencias del cielo y los incómodos de la tierra, todas sus quimeras ha de vencer antes de reclamar para sí la victoria sobre uno mismo.

Foreigner moría irremediablemente sin poder articular palabra entre las efusiones de sangre brusca. Foréiner también moría irremediablemente. Herido de mil heridas, entre el hueso roto de su mandíbula, pudo articular todas las palabras que quiso.

—Díganme siempre Silvito. Silvito Foréiner.

Eso fue lo último que nos dijo.

Ilustración por Eugenia Mackay

-

De recuerdos y paraísos perdidos

Al final, siempre gana el olvido.

Fernando AramburuUna vez encontré, en una caja de fotografías, ese objeto nostálgico al que las personas suelen aferrarse como si su vida dependiera de ello, una foto feliz del que recordaba como el peor día de mi existencia. Mi memoria debía estar mal y así era. En un ejercicio extraño intenté tapar la fotografía, a ver cuánto de aquello podía realmente recordar.

Mucho tiempo después, preparando una serie de entrevistas sobre migración, me topé con la historia de una joven argentina de origen lituano que, a pesar de no haber conocido a la parte de su familia que en años pasados viajó a la Argentina escapando de la guerra en 1904, recuerda aquella Lituania como si la hubiese vivido. Pensé entonces en la frase “Nadie es la patria, pero todos lo somos” de “Oda escrita en 1966” y, aunque la intención de Borges fuese otra, sentí que había fallado. Ana, la joven de origen lituano, asistía fervorosamente a todas las actividades de su colectividad. Incluso, la única vez que viajó a Lituania, ya adulta, luego de una vida entera de preservar los objetos de su abuela como su último tesoro, al caminar por la calle principal de Vilna en medio del invierno más helado, finalmente se “sintió en casa”.

¿Existe algo así como el hogar? Milan Kundera explora la idea en su libro La ignorancia, donde cuenta la historia de un hombre y una mujer que emigraron de la Checoslovaquia comunista y que vuelven a visitarla una vez que ésta recupera su libertad. Al pasar varios días en Praga, ambos notan que, a pesar de hablar el mismo idioma, ya no entienden a los praguenses y tampoco son comprendidos por ellos. Algo intangible pero poderoso se ha perdido en el camino.

Se ha hablado lo suficiente de ambos grupos, con romanticismo de los primeros, con desdén de los segundos, pero no de la desesperación de los últimos por pertenecer al otro bando. Entonces pienso en el río de Heráclito y en una pobre figura que ya quedó casi en un lugar común en lo que refiere al exilio:

Soy o fui Ulises,

alguna vez todos lo somos,

después la vida nos hurga el equipaje

y a ciegas muda los sueños y las máscaras

Mi corazón ya leva el ancla. Estoy a bordo.

Cuando distinga la voz de las sirenas

en Altamar, al otro lado de las islas,

sabré por fin qué queda de mí en Ulises.

Eugenio Montejo

Nadie habla de la culpa, del olvido y de la indiferencia, y de lo costoso que resulta evitar lo más evidente: que la realidad no puede ser reconstruida. Que en algún momento nos volvemos islas y en una patada de ahogado nos embarcamos en la insólita tarea de refabricar un pasado más grande y mejor.

En cuanto a la foto, recuerdo que la destapé y noté que el tiempo y el polvo la habían desgastado a tal punto que ni siquiera podía comprobar si algo de lo que había recordado era cierto.

Podría elegir pensar que recordé todo con precisión.

Pero sabemos que la nostalgia ha quedado reservada para los otros, nosotros hemos sido expulsados del paraíso de la memoria. Y ahora es un poco tarde, esa es la prueba evidente de que no puedes pertenecer a ambos bandos y, en este caso, el barco ha zarpado sin nosotros.

Ilustración por Eugenia Mackay

-

Por qué no hay que escribir siendo extranjero

Los libros hermosos están escritos en una especie de lengua extranjera

M. ProustEsta época asesina a los buenos escritores, enaltece a los malos y acaba con la motivación de los medianamente decentes. Aunque pueda sonar excesivo, desde hace algunos años he visto cómo con la proliferación de algunos estilos como la popular “literatura del yo” acabamos agregando también varios vicios. Entre ellos el tema que nos compete: la oralidad.

Una obsesión casi enfermiza por sonar auténticos acabó liquidando casi definitivamente los esfuerzos de algún esteta, evidentemente perdido y equivocado de época, que pretenda surgir en el extraño mercado editorial de hoy día. Con la excusa de la verosimilitud se ha caído en muchos errores, pero uno de los más raros dada su naturaleza diría que son estas ansias por “escribir como hablamos” cuando todos sabemos que la oralidad de la literatura es un artificio.

Como extranjera que ahora vive en un limbo lingüístico, a pesar de seguir viviendo en Latinoamérica, esto no hace más que generar preguntas. ¿Existe una única forma correcta de escribir que realmente represente el “cómo” hablamos?

Las variedades lingüísticas dependen de tantos aspectos que restringirse al geográfico sería minimizar. Además, en estos casos es justamente donde comienza a hallarse el inmigrante. ¿Es acaso menos verosímil su manera de hablar y escribir?

En uno de muchos talleres literarios juzgaban a cierto autor argentino por su uso de la palabra “lavabo”, lo calificaban como un intento superficial por abrirse paso en un mercado ajeno, por buscar el éxito internacional, por ser víctima del marketing y del sistema, por no tener la proeza de Bolaños. Sin importar si el autor del que hago referencia te deslumbró con libros como Trayéndolo todo de regreso a casa o simplemente te impactó su abuso del pretérito pluscuamperfecto en Mañana tendremos otros nombres, lo cierto es que es un argumento que carece de sentido lógico, sin hablar de la injusta y malintencionada comparación. ¿Cuál sería el problema de que alguien utilice alguna palabra con el fin de darse a entender mejor en el país donde vive actualmente? ¿Se puede juzgar esa acción como un intento desesperado por vender libros en un escenario como el actual? ¿Cómo podemos estar seguros de que es así y no de que simplemente al tener años viviendo en España ha comenzado a utilizar algunos vocablos? ¿Es realmente útil algo de ese nacionalismo?

En otra oportunidad un profesor se reía de aquellas veces que escribimos con palabras que en la oralidad parecen tan ajenas, como si existiera realmente una “única forma correcta de escribir”, como si fuese posible tal absurdo.

Y no me malinterpreten, no defiendo los desastres de algunos aprendices (me incluyo), cuando intentan escribir historias que en nada se parecen a sus realidades —especialmente en los diálogos, donde se vuelve más notorio el problema—, pero qué ocurre con los escritores exiliados; expulsados de sus fronteras; con un pie en cada tierra, en cada forma; ¿no hay espacio para ellos?, ¿para buscar adaptarse y ser comprendidos?, ¿hasta de la literatura hemos sido expulsados?

“Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo”, escribió Wittgenstein. Y aunque el propio Pron diría en una entrevista que aunque sería magnífico que el lenguaje transformase la realidad, esto no sucede; nada y todo va a cambiar en el momento en el qué dejemos de fingir lo que no somos (y lo que somos también).

Este “seudoproblema” ya nos lo advertía Borges, en “El escritor argentino y la tradición”, cuando hacía referencia a esa obsesiva búsqueda de las palabras nativas con la que los autores llegan al punto de lo artificial. Y, entonces, rescato el ejemplo de Banchs y de cómo sus azoteas y sus ruiseñores pueden resultar más argentinas que cualquier motivo local.

Pero aquí no vinimos a hablar de Borges, ni de si los nacionalistas son o no falsos traductores, ni sobre política, traducción, ni importación cultural, tampoco si en el Corán hay efectivamente o no camellos, ni siquiera de si sólo debemos escribir cómo y de los temas que deberíamos escribir según de donde seamos, sino de cómo y de qué escribimos los que ya no somos de ninguna parte.

Vale entonces traer a la discusión el término “zona” que usa Saer para referirse al lugar desde donde escribimos. Durante mucho tiempo me pregunté si ese concepto estaba sujeto a una determinación geográfica. Ahora me atrevo a decir que parte del estilo está en que cada autor logre encontrar su propia zona y, por qué no, su propio lenguaje. Escribir no es imponer una forma. Tomando el atrevimiento de modificar la frase de Borges para los fines de este texto: abandonarnos al sueño de la creación, sin desviarnos en estas pretensiones, nos hará buenos o al menos tolerables escritores y lectores.