He aquí que de pronto este país me desespera, me desalienta. Contra ese desaliento me alzo, toco la piel de mi tierra, su temperatura, estoy al acecho de los movimientos mínimos de su conciencia, examino sus gestos, sus reflejos, sus propensiones; y me levanto contra ella, la reprocho, la llamo violentamente a su ser cierto, a su ser profundo, cuando está a punto de aceptar el convite de tantos extravíos.

E. Mallea, Historia de una pasión argentina (1937)

Dale: perdido por perdido, jugala.

O. Soriano, La hora sin sombra (1995)

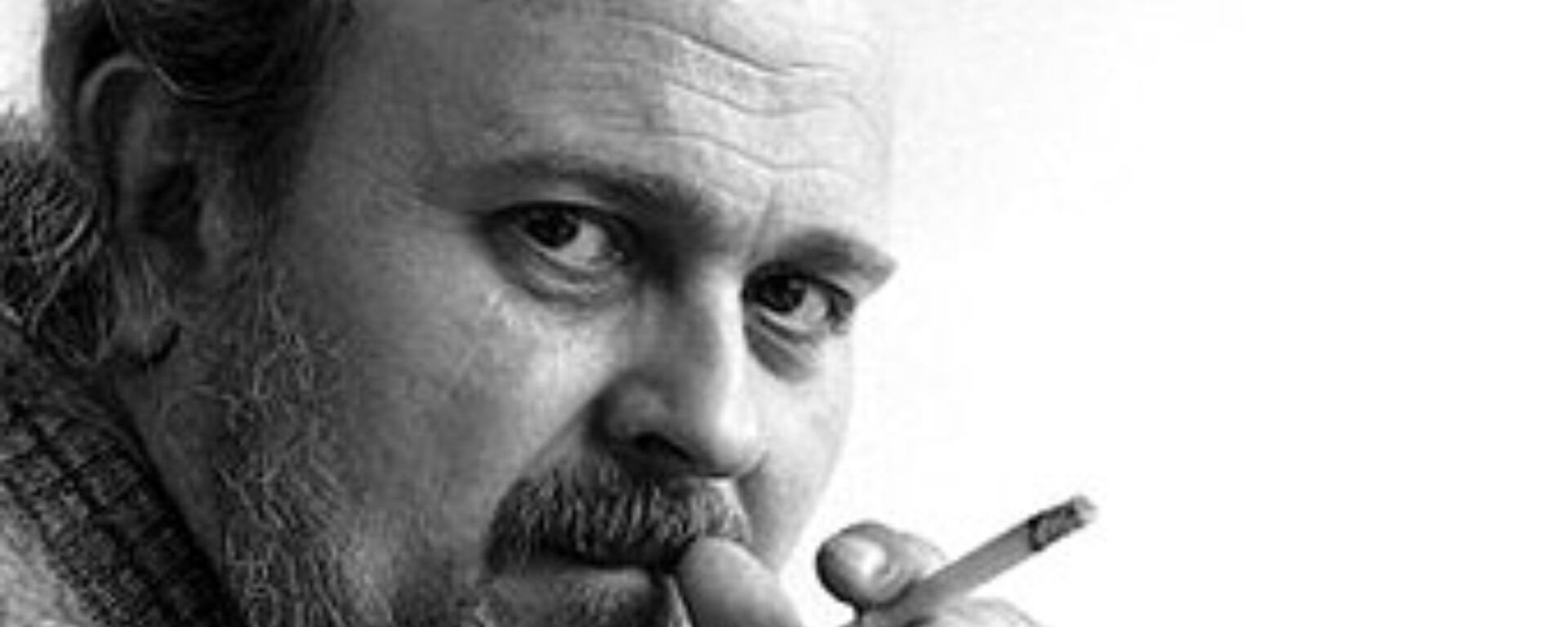

A lo largo de los últimos años recorrí la obra narrativa de Osvaldo Soriano con una sensación inquietante de ambivalencia. Creo que Soriano no es —ni está cerca de ser— un escritor deslumbrante, no al menos desde su estilo y su forma, pero creo que fue un escritor genuino, con una manera propia, que sintió verdaderamente la Argentina (aunque no sé qué significa eso de sentir la Argentina) y que esa compulsión, la de su corazón —porque qué duda cabe de que Soriano fue hondamente argentino— y la de su mente —porque a lo largo de sus novelas y cuentos se nota un tremendo afán por entender el país—, lo llevó a dar en numerosas ocasiones con “lo argentino”. Suponiendo que tal cosa exista.

Empezó su carrera literaria a los treinta años con Triste, solitario y final (1973), novela ambientada en un onírico Estados Unidos que empieza en la página 27: “—Quiero saber por qué nadie me ofrece trabajo. Si tratara de averiguarlo por mi cuenta, arriesgaría mi prestigio”. Triste, solitario y final es un tributo a la literatura y cine que lo conmovieron (Chandler, por ejemplo), y esto se comprueba por el evidente disfrute de Soriano imaginándose en una historia con sus personajes favoritos, como Philip Marlowe y el dúo cómico de Stan Laurel y Oliver Hardy. Es una novela confusa, pero no en un sentido negativo, sino confusa como un sueño, ilógica, con anglosajones capaces de entender el cocoliche (algo fantástico, dado lo duros que son para los idiomas) y una versión del detective Marlowe, quien además de no conservar un mínimo ápice de pasión por la legalidad se putea en argentino con Soriano.

A mi parecer, el aspecto más importante de esta novela es el precedente que sienta y que acompañará al autor en el resto de su literatura: sus personajes son carne para el matadero. Derrotados, aplastados, frustrados hasta la médula, estos son los pobladores de sus historias: hombres que han perdido el único motivo que tenían para vivir y que se quedan deambulando sin propósito sobre la tierra, como peces en una pecera que poco a poco va perdiendo el oxígeno: “Cuando uno tiene un solo motivo para vivir, y ese motivo desaparece, siente que está de más”. Esta idea de “estar de más” será luego trasladada a sus ficciones sobre la Argentina (sobre todo en Una sombra ya pronto serás, publicada en 1990) para hablar del país como una gran ruta que no conduce a ninguna parte. En cualquier caso, el precedente está aquí, en su primera novela.

—¿Sabe, Soriano? Me cago en Laurel y Hardy —barboteó [Marlowe] algunos monosílabos—. ¡Me cago en usted, hijo de puta!

—¿Por qué habla en inglés? Sabe que no entiendo.

—No se haga el tonto. Entiende bien —hablaba en castellano—, lo suficiente para darse cuenta de que su amistad me trajo demasiados líos! […] Soriano había girado la cabeza y miraba de reojo, como si en realidad quisiera no ser el protagonista de la escena. Sintió que estaba de más.

Perfilada desde lo triste y lo patético, así se asomaba lentamente la narrativa de Soriano por la escena argentina. Aquel que fantaseó imaginándose en una historia con sus personajes favoritos se descubre fuera de lugar, incómodo, enemistado con uno de los héroes de sus ficciones. El sueño del lector se transforma en una pesadilla abrumadora como la peor realidad argentina. La novela alcanza el final un poco antes de la última página:

[…] sintió que el silencio de su amigo era una carga muy pesada para esa casa oscura, que la tragedia lo había abrazado por fin y para siempre desde ese cuerpo pequeño, suave, ahora rígido, que el detective había dejado caer sobre sus piernas.

Su segunda novela fue No habrá más penas ni olvido, publicada en 1978, donde Soriano acometió contra una tarea peliaguda: narrar la tragicomedia del peronismo. En esta ocasión, el autor representa con precisión las vértebras de la disputa por la inasible espada de Juan Domingo Perón, incrustada en el pecho de la patria. En el prólogo, José Pablo Feinmann dice que la novela noquea por “la asimetría entre la dimensión de la tragedia narrada [la masacre de Ezeiza] y el minimalismo de los recursos narrativos”; tiene razón, en una sucinta novela de cien páginas Soriano capta con exactitud la fisonomía del camaleónico fenómeno peronista: un movimiento funcional a su capacidad de adaptación.

Escribe como si corriera, escribe en busca de hechos opacos, escurridizos, ostensibles y, a la vez, indescifrables. Y pareciera creer que si uno de esos hechos, uno solo, se le escapa, el todo se vuelve incomprensible. O peor aún: inenarrable.

La imagen que sugiere Feinmann es casi palpable: uno ve a Soriano hurgando entre la miasma de los argentinos para darle un sentido al sinsentido de la historia nacional. El problema que enfrenta Soriano es entonces de orden formal: ¿cómo hacer comprensible lo incomprensible?, “¿Cómo narrar una guerra en la que todos se matan y mueren invocando a un Ausente?”. Soriano elige hacerlo con el mismo espantado asombro de los doctorandos extranjeros que estudian sin éxito la tradición política argentina. Frente a esto, su impericia estética (que Feinmann llama generosamente “minimalismo de los recursos narrativos”) le juega a favor: el hecho real no necesita ninguna transformación literaria porque ya es bastante dramático por sí solo.

No habrá más penas ni olvido dispone en la mesa de la literatura argentina dos imágenes conmovedoras. La primera, cuando empieza el tiroteo, “una bala entró por la ventana y destrozó el termo que estaba sobre la mesa”. Esto es una manera de decir que la violencia entre los argentinos termina por destrozar al país, representado en el símbolo de nuestra comunión: el mate. La segunda, en medio de la batalla campal: “El loco solía detenerse a escribir frases extrañas sobre las paredes o los frentes de las casas. Dormía a la intemperie en la plaza o bajo las chapas del corralón municipal; a veces en algún zaguán abierto. Nadie lo había visto comer jamás”. Enfrascados en la pelea por el poder, los contendientes ignoran al otro, el loco invisible al que “nadie ha visto comer jamás”. Así seguimos hoy, con millones de personas bajo la línea de pobreza.

La tercera novela de Soriano fue Cuarteles de invierno (1980). Ambientada en la última dictadura militar, la historia es —como el resto de su obra— una antiépica. Se narra el coraje inútil de dos hombres que luchan una guerra de antemano perdida, un tanguero en decadencia, Andrés Galván, y el gigantón Rocha, un boxeador que va poco a poco entrando en el olvido popular. Ambos han migrado de las grandes luces de la ciudad al tenue pueblito de Colonia Vela, infestado de militares, donde jugarán un último yeite.

Galván y Rocha vuelven a ser carne para el matarife, sobre todo el boxeador, al que han traído para enfrentarlo al joven teniente Sepúlveda en una pelea arreglada a favor del ejército. Sin embargo, Rocha —a pesar de las advertencias de su nuevo amigo— se presenta al ring de igual forma, guiado (quién sabe) por la resignación estoica del carácter argentino que pregonaba Sarmiento. La novela alcanza su paroxismo en el encuentro final:

—Eso es en el ring. Parece que va a pelear contra todo el ejército, compañero. Me miró, en sus ojos chiquitos estaba el asombro, pero también el brillo de la razón. Creo que por primera vez tuvo conciencia de lo que pasaría esa noche.

A Cuarteles de invierno le continuó A sus plantas rendido un león (1986), su cuarta novela, que expone todos los elementos del género sorianesco. El protagonista, un falso embajador argentino en Bongwutsi (una colonia británica ubicada en algún lugar de África que no figura en el mapa), “agobiado por la responsabilidad de haber nacido argentino”, quiere ayudar a sus compatriotas en la guerra de Malvinas, por lo que urde un complot con un grupo revolucionario que planea convertir a Bongwutsi en una república socialista. De esta manera, razona el protagonista, se dividirá la flota inglesa en dos frentes. En esta novela, el muerto y el degollado se unen en una meta imposible, y su única arma es la viveza del pícaro:

No. Pónganse en lugar del tipo. Está [el suizo al que el argentino y los bongwutsianos quieren robar] en un auto o en una lancha amarrada al muelle. De pronto oye las campanadas. Mira el reloj y ve las tres menos cinco. ¿Qué piensa? Piensa que le anda mal el reloj, no es posible que en Suiza den las tres antes de hora. Toda la industria relojera se vendría abajo.

Sentir la Argentina a flor de piel, sin saber muy bien qué es la Argentina, pero sospechar que tiene que ver con eso que uno atesora en lo profundo del corazón, y atravesar cualquier infierno, hasta el peor, el menos mágico, el que no tiene margen para lo extraordinario, el inexpresivo infierno de la realidad, para darle un sentido a la vida, para significar el accidente de haber nacido en un suelo que podría haber sido otro, pero quererlo así, porque sí, porque nos hizo alguien. Todo esto atraviesa al protagonista: “Estaba solo, representando a un país que lo ignoraba, pero a los ojos de todos los embajadores, la Argentina era él”.

El mayor logro estético de Soriano vino con su quinto volumen, Una sombra ya pronto serás (1990), llevada al cine por Héctor Olivera cuatro años más tarde.

¿Puede el apocalipsis alcanzar lo verosímil sin la ayuda de hechos sobrenaturales o fantásticos? ¿Puede el fin del mundo prescindir de la diabólica personalidad del villano? ¿Puede la “horizontalidad inquietante” de la llanura matar de manera indiferente? Soriano responde afirmativamente a todas estas interrogantes en Una sombra ya pronto serás. Sus personajes andan en círculos por un laberinto sin salida, chocando una y otra vez contra los hierros de su jaula, repitiendo como Sísifo su infinita condena. Una Argentina arrasada, harta de sí misma, corroída por dentro, con el cielo negro como Egipto, el pecaminoso, es ahora la tumba de un montón de sueños, de recuerdos felices, de ilusiones rotas:

Allí, agachado entre los pastos, tuve la sensación de que ya no existíamos para nadie, ni siquiera para nosotros mismos. Nos conformábamos con la promesa de un desplante o con un cheque inútil. Lo que nos atraía era mirar nuestra propia sombra derrumbada y quizá pronto íbamos a confundirnos con ella.

La vasija que Soriano dispone para captar los alambiques secretos de nuestro imaginario se fisura, por primera vez en su literatura, para dar lugar a una realidad que sólo puede ser contada de manera mágica. El protagonista encuentra una carta de su hija, que vive en España, dirigida al “Poste Restante, República Argentina”. Luego, despojado de sus bienes materiales, sin más ilusiones que empeñar, apuesta su último recuerdo feliz —el de su infancia— contra el de su compañero italoargentino, quien arroja también su equivalente: la memoria del circo que lo vio crecer. “Vamos, Coluccini. Su fantasma contra el mío”.

Anticiparé una conclusión: dedicar toda una vida a la literatura para dar a luz una escena como esta justifica toda una vida de fracasos, vejaciones y sufrimientos. Es como los poetas de un solo poema: la medida alcanza para vencer a la muerte. Una sombra ya pronto serás es el inmortal game de Osvaldo Soriano, la partida que jugó con un Elo superior a los cuatro mil puntos. Es Fangio en agosto del 57 batiendo nueve veces el récord de Nürburgring y ganando su quinta corona. Todo lo que continuó en su obra entrará dentro de lo normal y de lo que ya había hecho.

Su sexto número, El ojo de la patria (1992), guarda cierto paralelismo con A sus plantas rendido un león. Es la historia de “un espía muerto de un país que no existe”. Gutiérrez o Carré ha fingido su propia muerte para servir en una misión a la Argentina, pero su país lo olvida. El protagonista deambula por París a los tiros, esquivando la muerte, la soledad y la miseria. ¿Qué pasa por la psiquis de aquel hombre que ha apostado toda su vida, toda las fibras escarlata de su carne, para lograr un fin que se le escurre entre sus manos de vejez y de margen?

No sé quién está de mi lado ni quién va a matarme. Me hicieron una cara nueva y tengo que aprender a vivir con ella. No conozco una sola persona que tenga una foto mía para saber cómo era antes.

La fisura con lo mágico que se abrió en Una sombra ya pronto serás se expande: el protagonista pierde los ojos celestes en una pelea, el resto de los personajes cambian de rostro, como él, de la misma manera que cambiaría uno de máscara en un carnaval: “Sus héroes parecían los mismos pero los gestos habían cambiado. Todos llevaban una máscara encima de otra. Caretas de vencedores que lo habían perdido todo en el camino”. La literatura de Osvaldo Soriano es el spin-off del héroe en el geriátrico: ¿qué le ocurre al todopoderoso encumbrado tras su apoteosis? Belerofonte tuvo un decaimiento patético. A un hombre que alcanza la gloria sólo puede sobrevenirle la decadencia, por eso la literatura se termina ahí, en ese punto preciso en que se cruza el umbral del Olimpo. Pero en Soriano el “felices para siempre” dura unos quince o veinte minutos, como le pasa a su versión de Marlowe, sacudido en el oscuro lecho del olvido, molestado en un lugar donde su historia ha terminado, acabado y sin carretel para su montón de hilo enmarañado.

En el 93, Soriano publicó Cuentos de los años felices, un conjunto de escritos que pertenece más a la categoría de relato o anécdota que a la de cuento. Todos tienen algo en común; su escritura es la escritura de la nostalgia y de la caída: “Aprendíamos a ser argentinos, a correr y escondernos, a escapar, a perder”.

Soriano tuvo buen registro literario, buenos ojos para ver esa vida silenciosa que se desliza a nuestro lado. Supo captar con gran habilidad la figura de su padre; la íntima epopeya de un hijo de catalanes que recorrió el país “tendiendo redes de agua, haciendo cálculos, inventando ilusiones”, y no solamente pudo captarlo como padre (con lo difícil que es para un hijo), sino que pudo captarlo como hombre de su época, como sujeto histórico atravesado por los anhelos y frustraciones del momento que le tocó vivir. Y esta propuesta de usar el material anecdótico casi sin tratamiento literario es la misma que dice querer ejecutar el último Nobel de Literatura, Annie Ernaux, quien reclama un uso “plano y sencillo” de la escritura para hacerle justicia al mundo que conoció su padre, pero donde fracasa estrepitosamente1. Soriano, aun con su estética defectuosa, desde su propio e irrepetible universo simbólico-lingüístico conjura un fondo poderoso: la felicidad que existe sólo en los sueños que elegimos soterrar, el dolor por un país que no será nunca el que deseamos, el amor de un hijo que ve a su padre a través del diáfano cristal desencantado de los años para elegirlo una vez más y siempre, etc. Ernaux se queda en un impostado ejercicio de taller de escritura.

Le dije que no se calentara, que cualquiera hacía plata si eso era lo único que se proponía y que él estaba para otra cosa. Lo suyo era correr por ahí, andar a la deriva para no llegar a ninguna parte. A él y a mí nos daba lo mismo un lugar u otro siempre que tuviera una estación y algunas leguas por delante.

“Caídas”, en Cuentos de los años felices.

La última novela de Osvaldo Soriano fue La hora sin sombra (1995), que quizás haya encontrado su título en un cuento de Borges:

En la hora sin sombra se abre una trampa en lo alto, y un carcelero que han ido borrando los años maniobra una roldana de hierro, y nos baja en la punta de un cordel, cántaros con agua y trozos de carne. La luz entra en la bóveda; en ese instante puedo ver al jaguar.

“La escritura del dios”, en El Aleph.

Si en el cuento de Borges la “hora sin sombra” es el ínfimo resquicio en el que Tzinacán puede abocarse a descifrar los designios del dios, en la novela de Soriano es la hora sin sosiego ni reparo, la hora en que el sol intransigente aplasta el cuero cabelludo de los hombres. El protagonista, encargado de escribir una “Guía de pasiones argentinas”, busca por las desaforadas rutas del país a su padre, quien acaba de escaparse del hospital. A medida que avanza su peregrinaje, empieza a reconocer —como todos los protagonistas de Soriano— las estrías del fracaso en su historia:

No le interesaba saber lo que hacía sino quién era. Casado dos veces, fracasado, contesté.

De acuerdo, eso casi todo el mundo, insistió, pero ¿quién? ¿Qué fracaso entre todos los fracasos? El de vivir, le dije.

Conclusiones

En su primera novela, Triste, solitario y final, cuando Stan levanta la vista hacia el cielo, el narrador dice: “Las estrellas, que aún brillan, son las mismas de aquella noche de 1912 cuando abandonó Inglaterra”. Se deja entrever que es el hombre quien cambia, pero no el mundo a su alrededor. Esto cambia —y no por casualidad— en La hora sin sombra, su última novela, donde la enfermedad de la derrota se trasluce en los afligidos ojos del universo: “Creía que mi padre necesitaba alguien que comprendiera sus sueños, que lo alentara y al fin empezó a aceptarlo, a interesarse en sus historias de estrellas muertas y ciudades de cristal”. Las estrellas, que al principio brillaban, mueren en su entrega final.

Si a lo largo de la literatura de Soriano los personajes se descubren sin motivo para vivir y por lo tanto “están de más”, en La hora sin sombra esto se traslada a los confines del deseo y de la voluntad, que también han equivocado su lugar: “Mi padre nunca quiso tener domicilio fijo y como era un apasionado de las películas se metió de representante en la Paramount. Iba de pueblo en pueblo, del desierto a la selva, del calor a la nieve”. ¿Qué hace un hombre de la Paramount en los deshabitados caminos de la Patagonia?

Soriano se acerca al acto final de su literatura y algo resuena en el lector como un eco mortecino en un cuarto oscuro: ¿qué es “lo argentino”? Dirá el autor: “[…] el pasado tiene un significado alegórico, es un relato moldeado por el deseo”… Y entonces lo vi con claridad, lo vi con el miedo abrupto de un fugitivo acorralado: la Argentina es el reflejo de cada uno de nosotros, todos existiendo al unísono, en el tiempo igual, pero separados en compartimentos alrededor de un charco, incomunicados del resto, condenados a ver únicamente nuestra inconfundible cara controversial, monocorde, ajena. ¿Habrá sido el deseo de Soriano enjaular al delirio y la amargura para siempre en su obra?

Su última frase fue “Solo faltaba agregar el final”, y si se la lee con atención es posible ver que ya no está hablando de su novela, sino que con la lucidez estertórea del moribundo se está refiriendo al país, esa entelequia escurridiza que persiguió a lo largo de toda su obra y que se encuentra en algún lugar secreto entre él y sus lectores. Murió dos años después, en 1997, a los cincuenta y cuatro años.

Hace un tiempo, un amigo me dijo que no terminaba nunca la obra completa de un escritor poque eso implicaba cerrar un universo. Yo apuré la de Soriano con la misma ansiedad compulsiva de un alcohólico que apura su copa y promete que será la última. Como si con ese trago final pudiera agotar todas las botellas del mundo y terminar con su enfermedad. Justamente por esta razón yo apuré la copa de Soriano: para cerrar para siempre su universo.

A veces pienso qué pasaría si la profecía de Funke fuera cierta. Tiemblo al imaginarme en una novela de Soriano, por su escabroso parecido con la realidad —la nuestra, la propia—, y porque sus destinos son insoportables como matarse en la ruta.

A propósito del último Nobel de Literatura: “Semblante de la ‘literatura’ de Annie Ernaux”, crítica publicada en noviembre de 2022.

Hermosa, lúcida, potente re-visión de la obra de Soriano. Arriesgo a pensar en la alegría que le daría a Soriano leerla. No me parece casual, justo ahora, cuestionarse qué es ser argentino…