-

Viñeta sobre el Festival Argerich

La diferencia entre ruido y sonido se desdibuja en la acelerada economía musical contemporánea. No obstante, en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires el juego de las representaciones pretende estar suspendido en un no-tiempo, suponiendo que desde el año 1888 al 2023 lo único que haya cambiado sea una asignación nominal. Si eso fuera así, el golpeteo sudoroso, rítmico, de los dedos de Martha Argerich contra los marfiles de un Steinway que se cuela entre las notas bien presionadas de una obra de Milhaud o Schumann sería, inevitablemente, ruido.

El teatro es uno de los grandes actos estéticos que determinan la división de lo sensible1: en tanto imagen, determina un campo de lo visible contra lo que le queda “por fuera”, y, por tanto, no puede ser figurado. Ese choque rítmico de las yemas sudadas sobre las teclas desestabilizaba al gran Teatro Colón, dejando al descubierto una difracción en el hechizo espec(tac)ular del ídolo del piano como un tótem perfecto y acabado, sorprendiéndome gratamente al encontrar, en lo divino, aquel rastro de semejanza del ser humano, y las consecuencias materiales, deseadas o no, que le acarrea el estar vivo.

Martha Argerich pelea con su cambiador de páginas como si su vida dependiera de ello. Es que en esos minutos en que ejecuta el Quinteto para piano en mi bemol mayor, de Schumann, su vida depende de ello, de hacer aparecer un sentimiento en escena, sacarlo de su penumbra triste de bailarina insegura, pintar el color de un sentimiento alegre pero no tanto (allegro ma non troppo, indicación de su compositor). Mente en frío para cabalgar sobre los caprichos de un corazón artista: así es que nace este concierto de piano.

Y, sin embargo, Martha Argerich no tiene miedo, cruza el escenario como un bulldog rabioso: entre sus dedos virtuosos anuda las pestañas de la muerte; no es a Dios a quien le pide que la acompañe, sino a otro pianista. Las obras a dos pianos de Debussy, Mozart y Rachmaninov fueron los elegidos para este segundo concierto del Festival Argerich. El recital a dos pianos de Martha Argerich y Nelson Goerner era uno de los más esperados, naturalmente. De esta manera, el público era un racimo variopinto de personas que se apiñaban para verla a ella, sea por su virtuosismo en piano, por ser compatriota o por la feliz combinación de ambos motivos. Desde el jocoso paraíso hasta la opulencia infernal de las plateas, hubo una cierta electricidad que recorrió al teatro cuando sonaron los primeros compases, los más brillantes y valientes, del En blanc et noir (1915), de Debussy. Estar en el Teatro Colón en la noche del retorno de su hija pródiga te hacía sentir especial. Blanco y negro, hombre o mujer, dos pianos pintan el dolor de estar vivo en este drama atonal y esquizofrénico que Debussy compuso mientras el cáncer marchaba sobre su cuerpo tanto como su Francia sobre la guerra.

Acaso si el primer movimiento logra pellizcar la sensibilidad del que escucha para despertarlo hacia una reminiscencia primaveral de ciertos albores del mundo, al comenzar el segundo movimiento esa nostalgia se cae como escudo, y entonces queda el espectador desamparado ante una pieza conceptual y fría que repta sobre él. Las indicaciones de Debussy para este movimiento fueron: lento y sombrío. Piano y piano se trenzan en una escalera por la que la tensión sube. Los golpes sobre las notas más graves se escuchan hondos y lejanos, recuerdan a los tambores de la música marcial. Elaboraciones pendulares en armonía generan la ilusión de estar escuchando al tiempo mismo en su fuga perpetua, como si fuera posible tener a un pájaro enjaulado y verlo volar a la misma vez. La broma de Debussy ha sido ejecutada.

La Sonata para dos pianos en re mayor, K 448 (1781) tuvo la dulzura y el temperamento conciso que tiene toda obra de Mozart. Martha Argerich pudo lucirse en el segundo piano por tratarse ésta fundamentalmente de una obra equilibrada. Las cadencias de los pianos conversan y se contestan y si acaso se percibe cierto nerviosismo en la composición, éste es apenas corto, como un melodrama propio del ciudadano adulto. La sonata de Mozart serena y eleva al auditorio. Martha Argerich y Nelson Goerner nos conducen hacia un final glorioso que trae consigo cierta reminiscencia al Himno nacional argentino en sus últimos fraseos. Ascenso y final.

El bloque de silencio imperativo que desciende sobre el Teatro Colón en sus noches de ópera batalló toda la noche contra la gripe porteña de este invierno; en lo personal lo encontré profundamente cómico. Las toses y los estornudos desatados convertían a damas y señores en los bufones de la muy juiciosa corte pagana de los palcos del teatro. La vergüenza es el material del que está hecho este opulento infierno terrenal, así como de plumas, pieles de visón y brillos naturales de diamante. Más arriba se disuelve el sonido de los efluvios humanos, en las cazuelas y el paraíso del teatro: allí la gente sólo festeja, mira al escenario, aplaude y corea, como si estuvieran mirando desde un diminuto coliseo.

Sin embargo, ante las intempestivas Danzas sinfónicas Op. 45b para dos pianos, de Rachmaninov, cede la violencia, el prejuicio y la ciega vanidad. Martha Argerich y Nelson Goerner ejecutan su vuelo; con indiferencia y compasión logran pintar la delicadeza de un glaciar en deshielo. El efecto del contrapunto en los dos pianos afecta a la audiencia en el sentido de una balsa naufragando, por momentos uno se siente volar y tambalear de la mano de un ángel travieso. Notas y notas se suceden en un esquema hipnótico, con la determinación de un ejército ruso, para alterar el campo de lo sensible desde ese particular tiempo en que se desenvuelve la pieza.

Finalmente los artistas se levantan de sus pianos. Se dan la mano, luego un abrazo, ante el impetuoso aplauso de un público genuinamente afectado. Los artistas devuelven el afecto con dos cálidas y sensuales comparsas, dos bises folklóricos: Bailecito, del compositor argentino Guastavino, y Scaramouche: Basileira, de Milhaud.

El concierto de Martha Argerich y Nelson Goerner nos ha contado una historia parda y deliciosa, y, aún más, un relato minucioso sobre la magnanimidad del hombre y sus hazañas sobre la tierra. Siendo la más gloriosa de todas ellas su final: la habilidad de poder contarlo.

[1] Jacques Rancière.

-

Teatro de reflexiones pirománticas

Verán lo que yo quiera que vean, si es que acaso quieren ver algo, e imaginarán entonces lo que no sean capaces de ver, o lo que vean demasiado visiblemente.

El hombre sube al escenario, todo a su alrededor es oscuridad. De pronto, un hálito de luz hiere de muerte la tiniebla de terciopelo. Viene de arriba, como la voluntad divina, y delata en su camino al polvo esquizofrénico, que huye. El rayo impacta el cráneo del orador y cae en un arenal de fragmentos. El hombre carraspea sin un solo rastro de sudor, y alza su mentón altivo.

—Dirigiéndome a ustedes, despreciable masa homogénea condenada a morir sin un nombre, seré franco y haré explícita una maniobra que pienso utilizar y de la que no puedo (ni quiero) prescindir.

Levantó la vista un segundo y miró sin ver un punto en el horizonte inescrutable. Continuó.

—Ustedes, que marchan monetariamente convencidos de que mostrar es mejor que indicar, ustedes compran sin saber para qué y pagan sin saber por qué —hizo un gesto con el mentón, para infundirse seguridad— mienten de la manera más abyecta, que es la mentira a uno mismo, y esconden esto que yo sí les quiero mostrar (paradójicamente, supongo que les quiero mostrar algo indicándoselos). Farsantes prosélitos del equilibrio de una ficción; repiten una verdad de Perogrullo sin saber por qué. Yo por el contrario soy irremediablemente sincero en mis actos, e implacable en mis métodos…

Debió haber improvisado una frase, porque perdió momentáneamente el hilo. En esa fugacidad recordó los tiempos del colegio, cuando imaginaba que el fibrofácil de los bancos reemplazaba en su jerarquía a las piedras preciosas. ¿No puede acaso el espejo de la guillotina ser el reflejo sobre el que bailemos eternamente en la mañana, y el filo del vidrio el verdugo que nos acaricie por única vez el cuello?

—Decía, entonces, que quiero hacer un último acto, una empresa perdedora que reclame de nuevo el goce sin automatismos. Para eso, solo tengo que hablar como los aedos y no equivocar nunca una pausa. Para eso también es importante que me legitime como aquel que elige deliberada o accidentalmente no mostrar nada… —levantó la vista para ver si alguien quería objetar algo.

Nadie dijo nada, o así nos llega el mensaje a nosotros.

Momentos antes, había llegado desnudo con su habitual cuerpo inexpresivo de maniquí. Era temprano cuando tomó su libreta y empezó a garabatear. «Sabrán entender…», sacó una flecha y anotó en el margen: «(o les haré entender a fuerza de repetírselos)», consideró que el paréntesis era fundamental, «que en este preciso instante…», aclaró con otra anotación: «con “instante” me refiero en realidad al futuro cercano», siguió: «diga que el común de la fiesta habla…», otro paréntesis ineludible: «(es decir, hablará)», «un idioma que ningún atributo destacable tiene. Verbo, sujeto, predicado, alguna preposición o declinación, pasado, presente y futuro, incapacidad para distinguir entre ser y estar, el tiempo de la certeza, el deseo y la posibilidad, cientos de miles de hablantes, ningún poeta y una fecha de caducidad; a saber, en las próximos dos mil palabras.

Interrumpieron su concentración. Habían anunciado que el servicio de mesa pasaría cuando el reloj marcase las veinticinco. Yo, por mi parte, miré para los costados pero no pude descubrir de dónde había venido la voz. Volvimos a concentrarnos. Hubiera sido fácil (ahora me doy cuenta), de haber ocurrido esto más adelante, anticipar que los comensales pedirían lo que sus almas anhelaban morder.

Páginas atrás, antes de la interrupción, el orador había escrito: «En cualquier caso, soy yo el único que hubo estado ahí al momento de lo ocurrido…» precisó: «es decir, en un tiempo futuro que se referirá al pasado, soy yo el único que habrá estado allí al momento de lo ocurrido), «yo, el relator privilegiado de la historia: el elegido de Dios en este universo único…». Miró amenazante al público:

—¿Nadie?

¡Qué iban a decir ellos, si no podían hilvanar un mínimo pensamiento coherente, una sola línea estéticamente conmovedora!

Se había sentado en la mesa (lo supo porque él la había originado) que más se adecuaba a su desesperanza férrea. Era de plástico, recubierta de una tela blanca que no tenía un nombre que le gustara (o que me dejara usar).

Me hizo saber que esa tela angustiaba el tacto.

—El mundo en tal coyuntura nos ha exigido mostrar las costuras, pero las condena cuando las ve, se asusta, ¡se caga en el tuétano de sus pañales que ustedes desparraman en el pan de sus pucheros! —la gente lo oía con enajenación, pero no lo escuchaba.

Dijo algo sobre que nos íbamos a morir, «idiotas», en un silencio desaforado.

—Lo supe de antemano. Lo supe irrefrenablemente. Lo supe como lo sabe un perro que descubre el éxtasis en la sangre temblorosa de otro animal. Todos ustedes, los aquí presentes, el mocoso que no llegará nunca a los diez, la pareja de viejos que han agotado su tiempo, aquellos de allá que se han juntado en la unión del santo matrimonio para tachar un casillero (uno más) de su vida artificial, la prostituta oficinista que se fabrica sonrisas por internet para paliar un futuro cáncer, y aquel grasiento que se deleita imaginándola en una publicación suya de Instagrán «lo pronunció así». No es ni una mera impresión metafórica, ni una percepción figurada que deje deslizar, es la claridad lacerante de la realidad que yo, maldito narrador de la historia, no puedo dejar de notar. Ustedes graznan al hablar.

Sucedió (ahora lo entiendo) en el mismo plano temporal en el que había transcurrido el discurso. Los comensales se abalanzaron sobre la comida, desovándose de la nada misma, y se retorcieron unos a otros, para atragantarse de hambre, del hambre que incendia el lujo o el pucho de la chatarra. Vi la hermosura eructada en la humedad de una casa sin padres, y vi la dorada cárcel de la codicia quebrar para siempre la imposible dentadura de un pájaro. Vi por último el hilo de ansiosa gasolina que tendía el orador. Y le perdoné entonces su brusquedad narrativa.

—Tóquenme este corazón pirómano.

Lo que siguió fue fácil. Lo imaginé párrafos arriba, escrutando momentáneamente los rostros que no lo miraban. Lo imaginé fruncir el ceño, molesto por la frase parca que yo debía completar: “Si les digo que, los que hablan, graznan, les estaré diciendo que, los que hablan, son pájaros».

Fui incapaz de contenerme ante la voluptuosa fascinación que asomaba. Comí con pausa. Comí con tranquilidad. Tragué disciplinadamente el odio.

Esperé a que terminara su digresión. Caminé con denuedo entre las plumas de la muchedumbre y alcancé la puerta, que trabé con excitación.

Ya sin esconder mi hastío, solté el fuego.

Ilustración por Eugenia Mackay

-

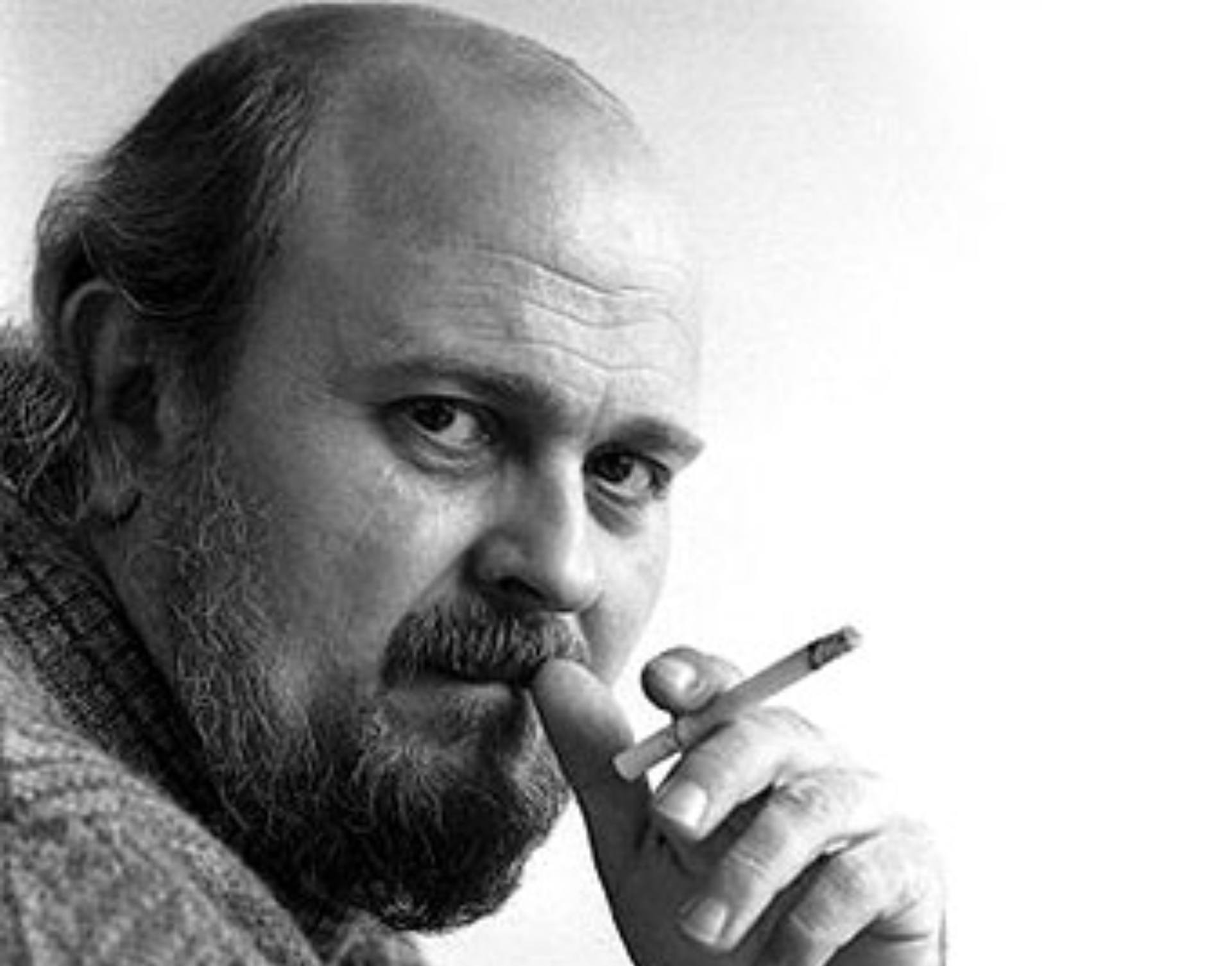

Osvaldo Soriano

He aquí que de pronto este país me desespera, me desalienta. Contra ese desaliento me alzo, toco la piel de mi tierra, su temperatura, estoy al acecho de los movimientos mínimos de su conciencia, examino sus gestos, sus reflejos, sus propensiones; y me levanto contra ella, la reprocho, la llamo violentamente a su ser cierto, a su ser profundo, cuando está a punto de aceptar el convite de tantos extravíos.

E. Mallea, Historia de una pasión argentina (1937)Dale: perdido por perdido, jugala.

O. Soriano, La hora sin sombra (1995)A lo largo de los últimos años recorrí la obra narrativa de Osvaldo Soriano con una sensación inquietante de ambivalencia. Creo que Soriano no es —ni está cerca de ser— un escritor deslumbrante, no al menos desde su estilo y su forma, pero creo que fue un escritor genuino, con una manera propia, que sintió verdaderamente la Argentina (aunque no sé qué significa eso de sentir la Argentina) y que esa compulsión, la de su corazón —porque qué duda cabe de que Soriano fue hondamente argentino— y la de su mente —porque a lo largo de sus novelas y cuentos se nota un tremendo afán por entender el país—, lo llevó a dar en numerosas ocasiones con “lo argentino”. Suponiendo que tal cosa exista.

Empezó su carrera literaria a los treinta años con Triste, solitario y final (1973), novela ambientada en un onírico Estados Unidos que empieza en la página 27: “—Quiero saber por qué nadie me ofrece trabajo. Si tratara de averiguarlo por mi cuenta, arriesgaría mi prestigio”. Triste, solitario y final es un tributo a la literatura y cine que lo conmovieron (Chandler, por ejemplo), y esto se comprueba por el evidente disfrute de Soriano imaginándose en una historia con sus personajes favoritos, como Philip Marlowe y el dúo cómico de Stan Laurel y Oliver Hardy. Es una novela confusa, pero no en un sentido negativo, sino confusa como un sueño, ilógica, con anglosajones capaces de entender el cocoliche (algo fantástico, dado lo duros que son para los idiomas) y una versión del detective Marlowe, quien además de no conservar un mínimo ápice de pasión por la legalidad se putea en argentino con Soriano.

A mi parecer, el aspecto más importante de esta novela es el precedente que sienta y que acompañará al autor en el resto de su literatura: sus personajes son carne para el matadero. Derrotados, aplastados, frustrados hasta la médula, estos son los pobladores de sus historias: hombres que han perdido el único motivo que tenían para vivir y que se quedan deambulando sin propósito sobre la tierra, como peces en una pecera que poco a poco va perdiendo el oxígeno: “Cuando uno tiene un solo motivo para vivir, y ese motivo desaparece, siente que está de más”. Esta idea de “estar de más” será luego trasladada a sus ficciones sobre la Argentina (sobre todo en Una sombra ya pronto serás, publicada en 1990) para hablar del país como una gran ruta que no conduce a ninguna parte. En cualquier caso, el precedente está aquí, en su primera novela.

—¿Sabe, Soriano? Me cago en Laurel y Hardy —barboteó [Marlowe] algunos monosílabos—. ¡Me cago en usted, hijo de puta!

—¿Por qué habla en inglés? Sabe que no entiendo.

—No se haga el tonto. Entiende bien —hablaba en castellano—, lo suficiente para darse cuenta de que su amistad me trajo demasiados líos! […] Soriano había girado la cabeza y miraba de reojo, como si en realidad quisiera no ser el protagonista de la escena. Sintió que estaba de más.Perfilada desde lo triste y lo patético, así se asomaba lentamente la narrativa de Soriano por la escena argentina. Aquel que fantaseó imaginándose en una historia con sus personajes favoritos se descubre fuera de lugar, incómodo, enemistado con uno de los héroes de sus ficciones. El sueño del lector se transforma en una pesadilla abrumadora como la peor realidad argentina. La novela alcanza el final un poco antes de la última página:

[…] sintió que el silencio de su amigo era una carga muy pesada para esa casa oscura, que la tragedia lo había abrazado por fin y para siempre desde ese cuerpo pequeño, suave, ahora rígido, que el detective había dejado caer sobre sus piernas.

Su segunda novela fue No habrá más penas ni olvido, publicada en 1978, donde Soriano acometió contra una tarea peliaguda: narrar la tragicomedia del peronismo. En esta ocasión, el autor representa con precisión las vértebras de la disputa por la inasible espada de Juan Domingo Perón, incrustada en el pecho de la patria. En el prólogo, José Pablo Feinmann dice que la novela noquea por “la asimetría entre la dimensión de la tragedia narrada [la masacre de Ezeiza] y el minimalismo de los recursos narrativos”; tiene razón, en una sucinta novela de cien páginas Soriano capta con exactitud la fisonomía del camaleónico fenómeno peronista: un movimiento funcional a su capacidad de adaptación.

Escribe como si corriera, escribe en busca de hechos opacos, escurridizos, ostensibles y, a la vez, indescifrables. Y pareciera creer que si uno de esos hechos, uno solo, se le escapa, el todo se vuelve incomprensible. O peor aún: inenarrable.

La imagen que sugiere Feinmann es casi palpable: uno ve a Soriano hurgando entre la miasma de los argentinos para darle un sentido al sinsentido de la historia nacional. El problema que enfrenta Soriano es entonces de orden formal: ¿cómo hacer comprensible lo incomprensible?, “¿Cómo narrar una guerra en la que todos se matan y mueren invocando a un Ausente?”. Soriano elige hacerlo con el mismo espantado asombro de los doctorandos extranjeros que estudian sin éxito la tradición política argentina. Frente a esto, su impericia estética (que Feinmann llama generosamente “minimalismo de los recursos narrativos”) le juega a favor: el hecho real no necesita ninguna transformación literaria porque ya es bastante dramático por sí solo.

No habrá más penas ni olvido dispone en la mesa de la literatura argentina dos imágenes conmovedoras. La primera, cuando empieza el tiroteo, “una bala entró por la ventana y destrozó el termo que estaba sobre la mesa”. Esto es una manera de decir que la violencia entre los argentinos termina por destrozar al país, representado en el símbolo de nuestra comunión: el mate. La segunda, en medio de la batalla campal: “El loco solía detenerse a escribir frases extrañas sobre las paredes o los frentes de las casas. Dormía a la intemperie en la plaza o bajo las chapas del corralón municipal; a veces en algún zaguán abierto. Nadie lo había visto comer jamás”. Enfrascados en la pelea por el poder, los contendientes ignoran al otro, el loco invisible al que “nadie ha visto comer jamás”. Así seguimos hoy, con millones de personas bajo la línea de pobreza.

La tercera novela de Soriano fue Cuarteles de invierno (1980). Ambientada en la última dictadura militar, la historia es —como el resto de su obra— una antiépica. Se narra el coraje inútil de dos hombres que luchan una guerra de antemano perdida, un tanguero en decadencia, Andrés Galván, y el gigantón Rocha, un boxeador que va poco a poco entrando en el olvido popular. Ambos han migrado de las grandes luces de la ciudad al tenue pueblito de Colonia Vela, infestado de militares, donde jugarán un último yeite.

Galván y Rocha vuelven a ser carne para el matarife, sobre todo el boxeador, al que han traído para enfrentarlo al joven teniente Sepúlveda en una pelea arreglada a favor del ejército. Sin embargo, Rocha —a pesar de las advertencias de su nuevo amigo— se presenta al ring de igual forma, guiado (quién sabe) por la resignación estoica del carácter argentino que pregonaba Sarmiento. La novela alcanza su paroxismo en el encuentro final:

—Eso es en el ring. Parece que va a pelear contra todo el ejército, compañero. Me miró, en sus ojos chiquitos estaba el asombro, pero también el brillo de la razón. Creo que por primera vez tuvo conciencia de lo que pasaría esa noche.

A Cuarteles de invierno le continuó A sus plantas rendido un león (1986), su cuarta novela, que expone todos los elementos del género sorianesco. El protagonista, un falso embajador argentino en Bongwutsi (una colonia británica ubicada en algún lugar de África que no figura en el mapa), “agobiado por la responsabilidad de haber nacido argentino”, quiere ayudar a sus compatriotas en la guerra de Malvinas, por lo que urde un complot con un grupo revolucionario que planea convertir a Bongwutsi en una república socialista. De esta manera, razona el protagonista, se dividirá la flota inglesa en dos frentes. En esta novela, el muerto y el degollado se unen en una meta imposible, y su única arma es la viveza del pícaro:

No. Pónganse en lugar del tipo. Está [el suizo al que el argentino y los bongwutsianos quieren robar] en un auto o en una lancha amarrada al muelle. De pronto oye las campanadas. Mira el reloj y ve las tres menos cinco. ¿Qué piensa? Piensa que le anda mal el reloj, no es posible que en Suiza den las tres antes de hora. Toda la industria relojera se vendría abajo.

Sentir la Argentina a flor de piel, sin saber muy bien qué es la Argentina, pero sospechar que tiene que ver con eso que uno atesora en lo profundo del corazón, y atravesar cualquier infierno, hasta el peor, el menos mágico, el que no tiene margen para lo extraordinario, el inexpresivo infierno de la realidad, para darle un sentido a la vida, para significar el accidente de haber nacido en un suelo que podría haber sido otro, pero quererlo así, porque sí, porque nos hizo alguien. Todo esto atraviesa al protagonista: “Estaba solo, representando a un país que lo ignoraba, pero a los ojos de todos los embajadores, la Argentina era él”.

El mayor logro estético de Soriano vino con su quinto volumen, Una sombra ya pronto serás (1990), llevada al cine por Héctor Olivera cuatro años más tarde.

¿Puede el apocalipsis alcanzar lo verosímil sin la ayuda de hechos sobrenaturales o fantásticos? ¿Puede el fin del mundo prescindir de la diabólica personalidad del villano? ¿Puede la “horizontalidad inquietante” de la llanura matar de manera indiferente? Soriano responde afirmativamente a todas estas interrogantes en Una sombra ya pronto serás. Sus personajes andan en círculos por un laberinto sin salida, chocando una y otra vez contra los hierros de su jaula, repitiendo como Sísifo su infinita condena. Una Argentina arrasada, harta de sí misma, corroída por dentro, con el cielo negro como Egipto, el pecaminoso, es ahora la tumba de un montón de sueños, de recuerdos felices, de ilusiones rotas:

Allí, agachado entre los pastos, tuve la sensación de que ya no existíamos para nadie, ni siquiera para nosotros mismos. Nos conformábamos con la promesa de un desplante o con un cheque inútil. Lo que nos atraía era mirar nuestra propia sombra derrumbada y quizá pronto íbamos a confundirnos con ella.

La vasija que Soriano dispone para captar los alambiques secretos de nuestro imaginario se fisura, por primera vez en su literatura, para dar lugar a una realidad que sólo puede ser contada de manera mágica. El protagonista encuentra una carta de su hija, que vive en España, dirigida al “Poste Restante, República Argentina”. Luego, despojado de sus bienes materiales, sin más ilusiones que empeñar, apuesta su último recuerdo feliz —el de su infancia— contra el de su compañero italoargentino, quien arroja también su equivalente: la memoria del circo que lo vio crecer. “Vamos, Coluccini. Su fantasma contra el mío”.

Anticiparé una conclusión: dedicar toda una vida a la literatura para dar a luz una escena como esta justifica toda una vida de fracasos, vejaciones y sufrimientos. Es como los poetas de un solo poema: la medida alcanza para vencer a la muerte. Una sombra ya pronto serás es el inmortal game de Osvaldo Soriano, la partida que jugó con un Elo superior a los cuatro mil puntos. Es Fangio en agosto del 57 batiendo nueve veces el récord de Nürburgring y ganando su quinta corona. Todo lo que continuó en su obra entrará dentro de lo normal y de lo que ya había hecho.

Su sexto número, El ojo de la patria (1992), guarda cierto paralelismo con A sus plantas rendido un león. Es la historia de “un espía muerto de un país que no existe”. Gutiérrez o Carré ha fingido su propia muerte para servir en una misión a la Argentina, pero su país lo olvida. El protagonista deambula por París a los tiros, esquivando la muerte, la soledad y la miseria. ¿Qué pasa por la psiquis de aquel hombre que ha apostado toda su vida, toda las fibras escarlata de su carne, para lograr un fin que se le escurre entre sus manos de vejez y de margen?

No sé quién está de mi lado ni quién va a matarme. Me hicieron una cara nueva y tengo que aprender a vivir con ella. No conozco una sola persona que tenga una foto mía para saber cómo era antes.

La fisura con lo mágico que se abrió en Una sombra ya pronto serás se expande: el protagonista pierde los ojos celestes en una pelea, el resto de los personajes cambian de rostro, como él, de la misma manera que cambiaría uno de máscara en un carnaval: “Sus héroes parecían los mismos pero los gestos habían cambiado. Todos llevaban una máscara encima de otra. Caretas de vencedores que lo habían perdido todo en el camino”. La literatura de Osvaldo Soriano es el spin-off del héroe en el geriátrico: ¿qué le ocurre al todopoderoso encumbrado tras su apoteosis? Belerofonte tuvo un decaimiento patético. A un hombre que alcanza la gloria sólo puede sobrevenirle la decadencia, por eso la literatura se termina ahí, en ese punto preciso en que se cruza el umbral del Olimpo. Pero en Soriano el “felices para siempre” dura unos quince o veinte minutos, como le pasa a su versión de Marlowe, sacudido en el oscuro lecho del olvido, molestado en un lugar donde su historia ha terminado, acabado y sin carretel para su montón de hilo enmarañado.

En el 93, Soriano publicó Cuentos de los años felices, un conjunto de escritos que pertenece más a la categoría de relato o anécdota que a la de cuento. Todos tienen algo en común; su escritura es la escritura de la nostalgia y de la caída: “Aprendíamos a ser argentinos, a correr y escondernos, a escapar, a perder”.

Soriano tuvo buen registro literario, buenos ojos para ver esa vida silenciosa que se desliza a nuestro lado. Supo captar con gran habilidad la figura de su padre; la íntima epopeya de un hijo de catalanes que recorrió el país “tendiendo redes de agua, haciendo cálculos, inventando ilusiones”, y no solamente pudo captarlo como padre (con lo difícil que es para un hijo), sino que pudo captarlo como hombre de su época, como sujeto histórico atravesado por los anhelos y frustraciones del momento que le tocó vivir. Y esta propuesta de usar el material anecdótico casi sin tratamiento literario es la misma que dice querer ejecutar el último Nobel de Literatura, Annie Ernaux, quien reclama un uso “plano y sencillo” de la escritura para hacerle justicia al mundo que conoció su padre, pero donde fracasa estrepitosamente1. Soriano, aun con su estética defectuosa, desde su propio e irrepetible universo simbólico-lingüístico conjura un fondo poderoso: la felicidad que existe sólo en los sueños que elegimos soterrar, el dolor por un país que no será nunca el que deseamos, el amor de un hijo que ve a su padre a través del diáfano cristal desencantado de los años para elegirlo una vez más y siempre, etc. Ernaux se queda en un impostado ejercicio de taller de escritura.

Le dije que no se calentara, que cualquiera hacía plata si eso era lo único que se proponía y que él estaba para otra cosa. Lo suyo era correr por ahí, andar a la deriva para no llegar a ninguna parte. A él y a mí nos daba lo mismo un lugar u otro siempre que tuviera una estación y algunas leguas por delante.

“Caídas”, en Cuentos de los años felices.La última novela de Osvaldo Soriano fue La hora sin sombra (1995), que quizás haya encontrado su título en un cuento de Borges:

En la hora sin sombra se abre una trampa en lo alto, y un carcelero que han ido borrando los años maniobra una roldana de hierro, y nos baja en la punta de un cordel, cántaros con agua y trozos de carne. La luz entra en la bóveda; en ese instante puedo ver al jaguar.

“La escritura del dios”, en El Aleph.Si en el cuento de Borges la “hora sin sombra” es el ínfimo resquicio en el que Tzinacán puede abocarse a descifrar los designios del dios, en la novela de Soriano es la hora sin sosiego ni reparo, la hora en que el sol intransigente aplasta el cuero cabelludo de los hombres. El protagonista, encargado de escribir una “Guía de pasiones argentinas”, busca por las desaforadas rutas del país a su padre, quien acaba de escaparse del hospital. A medida que avanza su peregrinaje, empieza a reconocer —como todos los protagonistas de Soriano— las estrías del fracaso en su historia:

No le interesaba saber lo que hacía sino quién era. Casado dos veces, fracasado, contesté.

De acuerdo, eso casi todo el mundo, insistió, pero ¿quién? ¿Qué fracaso entre todos los fracasos? El de vivir, le dije.Conclusiones

En su primera novela, Triste, solitario y final, cuando Stan levanta la vista hacia el cielo, el narrador dice: “Las estrellas, que aún brillan, son las mismas de aquella noche de 1912 cuando abandonó Inglaterra”. Se deja entrever que es el hombre quien cambia, pero no el mundo a su alrededor. Esto cambia —y no por casualidad— en La hora sin sombra, su última novela, donde la enfermedad de la derrota se trasluce en los afligidos ojos del universo: “Creía que mi padre necesitaba alguien que comprendiera sus sueños, que lo alentara y al fin empezó a aceptarlo, a interesarse en sus historias de estrellas muertas y ciudades de cristal”. Las estrellas, que al principio brillaban, mueren en su entrega final.

Si a lo largo de la literatura de Soriano los personajes se descubren sin motivo para vivir y por lo tanto “están de más”, en La hora sin sombra esto se traslada a los confines del deseo y de la voluntad, que también han equivocado su lugar: “Mi padre nunca quiso tener domicilio fijo y como era un apasionado de las películas se metió de representante en la Paramount. Iba de pueblo en pueblo, del desierto a la selva, del calor a la nieve”. ¿Qué hace un hombre de la Paramount en los deshabitados caminos de la Patagonia?

Soriano se acerca al acto final de su literatura y algo resuena en el lector como un eco mortecino en un cuarto oscuro: ¿qué es “lo argentino”? Dirá el autor: “[…] el pasado tiene un significado alegórico, es un relato moldeado por el deseo”… Y entonces lo vi con claridad, lo vi con el miedo abrupto de un fugitivo acorralado: la Argentina es el reflejo de cada uno de nosotros, todos existiendo al unísono, en el tiempo igual, pero separados en compartimentos alrededor de un charco, incomunicados del resto, condenados a ver únicamente nuestra inconfundible cara controversial, monocorde, ajena. ¿Habrá sido el deseo de Soriano enjaular al delirio y la amargura para siempre en su obra?

Su última frase fue “Solo faltaba agregar el final”, y si se la lee con atención es posible ver que ya no está hablando de su novela, sino que con la lucidez estertórea del moribundo se está refiriendo al país, esa entelequia escurridiza que persiguió a lo largo de toda su obra y que se encuentra en algún lugar secreto entre él y sus lectores. Murió dos años después, en 1997, a los cincuenta y cuatro años.

Hace un tiempo, un amigo me dijo que no terminaba nunca la obra completa de un escritor poque eso implicaba cerrar un universo. Yo apuré la de Soriano con la misma ansiedad compulsiva de un alcohólico que apura su copa y promete que será la última. Como si con ese trago final pudiera agotar todas las botellas del mundo y terminar con su enfermedad. Justamente por esta razón yo apuré la copa de Soriano: para cerrar para siempre su universo.

A veces pienso qué pasaría si la profecía de Funke fuera cierta. Tiemblo al imaginarme en una novela de Soriano, por su escabroso parecido con la realidad —la nuestra, la propia—, y porque sus destinos son insoportables como matarse en la ruta.

A propósito del último Nobel de Literatura: “Semblante de la ‘literatura’ de Annie Ernaux”, crítica publicada en noviembre de 2022.

-

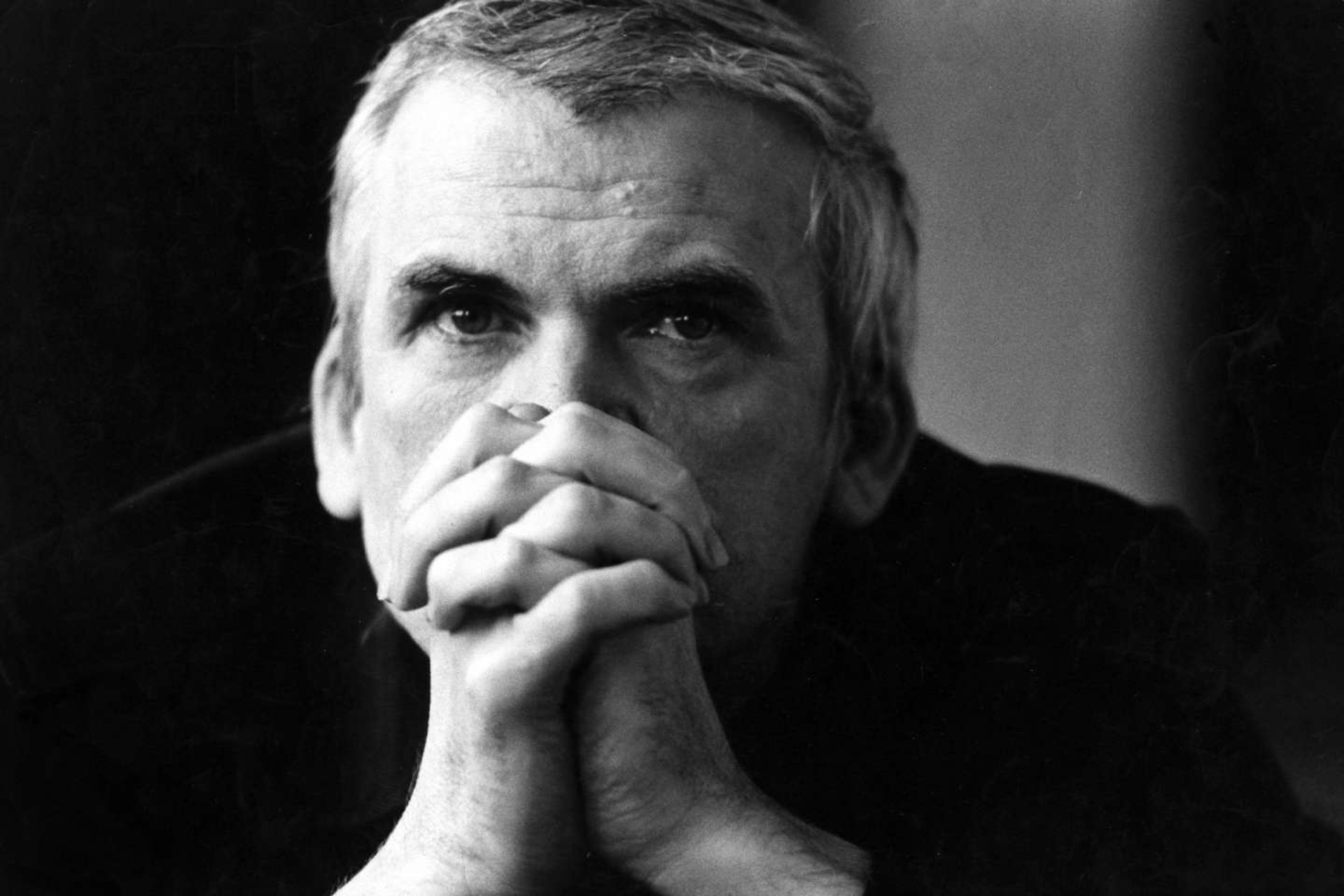

Milan Kundera, sobre nostalgia, memoria y algo más

Morir; decidirse a morir; es más fácil para un adolescente que para un adulto. ¿Qué? ¿Acaso la muerte no priva al adolescente de una mayor porción de porvenir? Sí, es cierto, pero para un joven el porvenir es algo lejano, abstracto, irreal, en lo que no acaba de creer.

M. Kundera, La ignoranciaSiempre recuerdo con humor por qué empecé a leer a Kundera en la secundaria. Como suele suceder con las cosas trascendentales, empezó de la manera más tonta. Simplemente me di cuenta de que aquellos adolescentes tristes y literarios que se jactaban de leer mucho siempre decían haberlo leído, así que supuse que era un acto fundamental para que mi perfil estuviese completo.

Luego un profesor de literatura que admiraba mucho, muy del arquetipo anterior, se impresionó por el hecho de que lo hubiese leído y sentí que había tomado entonces la elección correcta. Para ese momento ya había leído La inmortalidad, El libro de los amores ridículos, La lentitud, La despedida y, por supuesto, el clásico de todos los estudiantes de letras y filosofía de la época: La insoportable levedad del ser.

Aunque siempre me gustó la filosofía, estoy muy segura de que para ese entonces no había entendido nada, hasta que un día, motivada por una escala interminable en un aeropuerto, fui a la librería y encontré La ignorancia. A pesar de siempre haber tenido la costumbre de leer, pocas cosas llaman tanto mi atención como para acabarlas en un solo día. Y así fue. Luego de algunas horas había terminado el libro entero y solo podía pensar en que no sabía qué era lo que me había golpeado.

“En griego, ‘regreso’ se dice nostos. Algos significa ‘sufrimiento’. La nostalgia es, pues, el sufrimiento causado por el deseo incumplido de regresar”, así comienza Kundera el segundo apartado de su libro. Y en las líneas siguientes logra resumir en poco espacio lo que para otros es un sentir casi inexplicable.

La ignorancia gira en torno a dos personajes checos, Irena y Josef, que regresan a su país natal después de años de exilio en Francia, luego de la caída del régimen comunista en Checoslovaquia. Incluso antes de atravesar el exilio, algo me había tocado profundamente con este texto en particular. Aunque siempre parecía en algún libro suyo encontrar la respuesta a alguna pregunta. Lo importante siempre tarda un poco más, no fue sino hasta diez años más tarde, cuando realmente necesitaba entender algunas cosas, que no dejaba de sorprenderme la maestría con la que Kundera había logrado reflejar lo inenarrable: lo que enfrentan los inmigrantes al regresar a su tierra natal, la pérdida de la identidad, la memoria y el olvido. La utopía de la reconciliación del pasado y el presente, algo que solo comprenden quienes, como él, viven sin un lugar al cual asirse.

Es casi irónico que cercano a su muerte lograra reconciliarse con su país natal, recuperó la nacionalidad checa, de la que el régimen comunista le despojó a finales de los setenta tras instalarse en Francia, y fue reconocido con el Premio Nacional de Literatura (2008) y el Premio Franz Kafka (2021).

Y es que incluso la crítica literaria Florence Noiville contaba que, los últimos años, el escritor había comenzado a “regresar” mentalmente a su país de origen, como a quien sus raíces llaman inevitablemente.

Independientemente de su historia, su ideología y sus opiniones polémicas, ese miércoles que se conoció la noticia de su muerte a los noventa y cuatro años, fue extraño pensar que Un occidente secuestrado sería lo último que leería de ese autor.

Sólo queda volver a los libros, para buscar las respuestas a las preguntas que quedaron sin resolver:

Y ahí está el horror: el pasado del que uno se acuerda no tiene tiempo. Imposible revivir un amor como volvemos a leerlo en un libro…

Sin embargo, como bien dijo Kundera, seremos distintos, así que también serán nuevas las preguntas. Igualmente, confío en que siempre en algún libro encontraré la respuesta.

-

De la gloria a la caída y por qué Black Mirror ya no funciona

The ‘black mirror’ of the title is the one you’ll find on every wall, on every desk, in the palm of every hand: the cold, shiny screen of a TV, a monitor, a smartphone.

Charlie BrookerEl día que miré por primera vez “The National Anthem”, el primer episodio de Black Mirror donde el primer ministro de Reino Unido tiene que decidir si mantener relaciones sexuales con un cerdo mientras todo el país lo ve por televisión para que unos secuestradores liberen a la princesa Susannah, mis ojos no podían creer la genialidad de lo que estaba viendo, incluso antes de llegar al desenlace, perfectamente ejecutado, la sola premisa era brillante.

Desde entonces pasó lo que imaginaba, un episodio brillante tras otro, Black Mirror no paró de sorprender —al menos hasta que lo compró Netflix y comenzó la lenta pero esperada caída—.

“The Entire History of You” y “The White Bear” fueron los siguientes en impactarme casi tanto como el primero. Muchos dicen que Black Mirror era una distopía tecnológica (ahora ahondaremos más en qué es y qué no es), pero la realidad es que para mí nunca fue ese el punto. Sus episodios más brillantes no exponen la tecnología como el problema, ni siquiera abusan demasiado de ese recurso. En algunos, de hecho, ese mundo “futurista” pareciera estar sólo a cinco segundos de distancia (o incluso menos, como fue “The Waldo Moment” en su momento) era la humanidad en su estado más puro, era el reflejo de lo que somos, con o sin ayuda de un poco de tecnología. Para mí, el recordatorio más importante era: ya somos eso, siempre lo hemos sido, incluso si nunca sale a la superficie. Eso somos y no hay mucho más, el resto es relleno. Aunque a la tercera temporada ya se le notaban los hilos, tuvo muy buenos momentos y logró sostenerse con dignidad, permaneciendo casi fiel a su estilo (admito que “Shut Up and Dance” logró colarse en mi lista de episodios favoritos y, aunque con algunos detalles, “Nosedive” y “San Junipero” también lo hicieron bastante bien).

Es realmente en la cuarta temporada cuando todo comienza a desmoronarse, en algunos casos aburrida y en otros con errores de guion que rozan el absurdo, los más entretenidos “Arkangel” y “Black Museum” eran igualmente terribles y demostraban que algo importante se había perdido en el camino. “Bandersnatch”, sin ser brillante, fue una apuesta interesante; para volver a caer en la quinta temporada (con episodios tan olvidables que no merecen ser mencionados) y decretar su muerte anunciada con esta sexta.

Antes de saltar a las conclusiones de lo que podría haber ocurrido (pandemia, IA, ChatGPT, crypto, NFTs, Elon Musk y cualquier otra locura más de por medio), explicaré lo que odio de la última temporada usando como ejemplo el episodio más “Black Mirror” de esta (sí, porque realmente parece que ya pasamos a otra cosa. De verdad, el último episodio titulado “Demon 79”, es parte de algo llamado ¿Red Mirror?).

“Beyond the Sea” es el tercer episodio de la última temporada, ubicado en un 1969 alternativo, dos hombres realizan una larga e importante misión en el espacio, por lo que cuentan con réplicas en la tierra que les permiten, en su tiempo de descanso, escapar a una “vida normal”. Todo se complica cuando, en una inverosímil referencia a los discípulos de Manson, toda la familia de uno de ellos (interpretado por Josh Harnett) muere asesinada junto con su réplica y el otro, un Aaron Paul que no termina de convencer tampoco con su personaje, le ofrece usar su lugar en la tierra (es decir, reemplazar a su réplica) para poder tomar un poco de aire puro y poder estabilizar su mente luego de toda la tragedia. Lo que ocurre luego es tan básico y tan predecible que resulta casi increíble verlo fallar. ¿Por qué? Porque cómo puede un lugar común sentirse tan poco orgánico.

En una demostración más (porque ha sido toda la serie desde hace un tiempo) de lazy writing, el hombre se enamora de la mujer del otro y ella, que siente perdida su relación desde hace mucho por la distancia de su esposo, llega a confundirse, sin que realmente nada llegue a pasar en ningún momento. Sin detenerme mucho en todas las situaciones absurdas que sostienen la trama (como que el hombre ponga de excusa que quiere pintar un cuadro para seguir yendo a suplantar la réplica de su compañero). El desenlace es todo lo que se espera que no sea un final de Black Mirror, aburrido, esperado y totalmente vacío de significado. Un total insulto a una serie como esta que sería de las pocas en hacer un excelente uso de los giros dramáticos, finales increíbles que golpeaban al espectador para dejarlo pensando por días, sin nunca dejar de parecer orgánicos. Puedo decir con seguridad que los desenlaces de Black Mirror en su buena época eran más que artificios para sorprender al espectador, no dejaban a nadie indiferente. Este capítulo, una vez más, peca de ser totalmente olvidable.

Es allí donde deja de sentirse Black Mirror, no únicamente por dejar de ser una distopía tecnológica, sino por dejar de lado todo aquello que la estableció como una referencia dentro de las series de ciencia ficción.

Pero, además, ¿por qué cuando parece que la tecnología está tomando más control del mundo, Black Mirror da más señales de agotamiento, con una sexta temporada que parece más bien una despedida (nada digna, por cierto)? En un momento como el actual, en el que cualquier delirio cyberpunk parece estar a segundos de realizarse, el creador de Black Mirror mira aburrido a la realidad y responde: “I didn’t have to think, ‘What’s the episode of Black Mirror about NFTs’, which is an idea that depressed me greatly.”

Lo cual resulta irónico porque, en realidad, sí siempre se trató de eso. De ser ese espejo, filtrado a través de la tecnología, que nos permite mirarnos a nosotros mismos y encontrarnos el abismo.

Cuando la realidad supera la ficción, la creatividad parece terminarse. Y, según el creador, estaría buscando relanzar su premisa central, alejándose de las profecías tecnológicas devastadoras para centrarse en un horror psicológico más sútil. Una lástima que la fórmula no le haya funcionado.

-

Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar

Frente a los ojos del que presta atención se abre un portal de vida y movimiento; el desafío del escritor es captar con naturalidad este sutil arco de sentimientos en el que una existencia colea.

Memorias de Adriano es, como su nombre lo indica, la memoria del emperador romano Adriano, cuando se recuesta en su último lecho, el doliente, para recordar su vida. La sencillez de los juegos de la infancia, las travesuras desfachatadas de la juventud, el grávido enamoramiento del adulto, el anhelo de paz de un soldado en combate: Adriano fue un hombre pero también el emperador del Imperio romano del siglo II, es decir, el amo del mundo.

Marguerite Yourcenar nos sumerge en la ficción personal de un titán culto y humanista: el más griego de los emperadores romanos. Adriano empeñó todo su talante en apaciguar y refinar a Roma mediante los principios de la justicia, la fortaleza y la moderación. Memorias de Adriano es un viaje a las entrañas del gran Imperio, es visitar la semilla de lo que hoy es cultura en Occidente, es a la vez Maquiavelo y Platón, porque Adriano vivió su vida para encarnar la célebre figura del filósofo rey, fin último que justifica a los más pérfidos medios, notorios en una historia plagada de intrigas palaciegas; a la vez que era un poeta, un enorme observador de la vida, un amante desquiciado del cual nos llegó un único poema:

Animula, vagula, blandula

Hospes comesque corporis

Quae nunc abibis in loca

Pallidula, rigida, nudula

Nec, ut soles, dabis iocos…

Mínima alma mía, tierna y flotante,

huésped y compañera de mi cuerpo,

descenderás a esos parajes pálidos, rígidos y

desnudos,

donde habrás de renunciar a los juegos de antaño.

El método escogido es el de la epístola. El emperador testimonia: “Me sentía responsable de la belleza del mundo”, y el peso de esa confesión no se aploma sobre sus hombros, sino que vía complicidad se inscribe en el destino de Marco Aurelio1, a quien Adriano escogió como su sucesor del Imperio romano y como destinatario de su última carta.

La elección de la epístola en este libro sobrepasa la opción estética, es el fundamento para la intimidad con la que la voz de Adriano puede finalmente surgir, cercanía que nos hace olvidar que todo es, en última instancia, un artificio de Marguerite Yourcenar, quien como una orfebre demuestra ser capaz de cincelar erudición y sensibilidad en todas sus infinitas aleaciones, en una pieza única, profunda y soberbia.

La carta permite que la memoria discurra en un fluir ininterrumpido, para el cual la posibilidad de un interlocutor interviniendo dialógicamente constituye una amenaza concreta. En este sentido, la epístola es el medio propicio para el libre flujo de conciencia que abre paso al relato visceral de un hombre que quiere recordarse a sí mismo.

De esta manera, Memorias de Adriano simula inscribirse dentro de la epistolografía romana que inaugura Cicerón y continúa Séneca, de cuyas cartas mana la fuente de la sabiduría estoica que leemos hoy. A partir de una epístola es que surge la intención de escribir este libro:

Encontrada de nuevo en un volumen de la correspondencia de Flaubert, releída y subrayada por mí hacia 1927, la frase inolvidable: ‘Cuando los dioses ya no existían y Cristo no había aparecido aún, hubo un momento único, desde Cicerón a Marco Aurelio, en que sólo estuvo el hombre’. Gran parte de mi vida transcurriría en el intento de definir, después de retratar, a este hombre solo y al mismo tiempo vinculado con todo.

M. Yourcenar. Cuadernos de notas a las Memorias de Adriano.Para Cicerón, la carta no siente vergüenza (epistula non erubescit), su movimiento es siempre expansivo. Ello, bajo la condición de la privacidad. La imagen de la carta es el sobre cerrado. Las cartas no deben mostrarse ni divulgarse sin permiso. La carta sostiene una forma de vínculo particular que conjuga correspondencia, distancia y proximidad. Quien escribe una carta desaparece en el texto para volver desde el grado cero de la experiencia, es decir la tabula rasa del lector, sobre la cual tiene el desafío de hacerse presente. El escritor de la carta intentará atestiguar que está vivo, o al menos ha dado en estarlo, en la medida en que su experiencia puede tomar la forma de la semejanza en imaginación del receptor.

Los lectores del siglo XXI no estamos acostumbrados a que el monólogo pueda ser también la conversación de intimidad, desarrollada extensivamente sin interrupciones: el diálogo se volvió frenéticamente entrecortado, limitado, tajadas apenas superpuestas, ensimismadas sobre el Yo, en un sentido diametralmente opuesto a la actividad reflexiva. Ese Yo neurótico que, por otra parte, es causa y consecuencia de la pretendida objetividad que aparentemente debería gobernar sobre todo motivo de la conciencia moderna. Antes de que exista la racionalidad (¿cuántos y cuáles tipos de racionalidad existen o existieron?), incluso antes de que exista el individuo, estuvieron estos hombres y mujeres que fundaron al mundo, y lo que perseguían era apenas algo más que la belleza.

En nuestra desahuciada posmodernidad, todos estos puntos cardinales se disuelven como figuras trazadas sobre arena. Y, sin embargo, la dimensión de la intimidad en una relación es absolutamente universal, acaso sea una de las pocas instituciones que persisten, incluso a pesar de su devenir agrietado.

Precisamente por esto es que puedo sentir que Adriano es un cristal dentro del cual me miro: también me veo como un escultor de obras melancólicas que inútilmente aspiran a la eternidad, y puedo reconocerme absurda en cada una de sus confesiones, y me siento profundamente humana al experimentar la magnificencia de su estar presente, para el cual resulta indistinto si quien escribe es un gran emperador o un pastor sefardí. Pero no dejan de ser sorprendentes las profundas cavidades por las que se puede deslizar la pasión en la vida de este demiurgo romano frente al cual la piedra se deshace en pétalos.

El ejercicio contemplativo que desarrolla Yourcenar es de una profundidad tal que roza el misticismo. Si Adriano se hace presente en la plenitud de su vida ante Marco Aurelio en su carta, es porque Yourcenar pudo prolongar la vigencia de Adriano a lo largo de los más de diecisiete siglos que nos separan de la muerte de ese gran emperador. Leyendo Memorias de Adriano uno siente que es Adriano mismo quien le susurra al oído las chispas de su último estertor.

[1] Marco Aurelio, hijo adoptivo de Adriano, fue el último emperador de la pax romana y un filósofo conocido por Meditaciones, obra inexorable del corpus estoico.

-

Sobre las expectativas: ¿qué falló en Barbie de Greta Gerwig?

I’m not a real person yet.

N. Baumbach, Frances Ha (2012)Advierto que quien lea esto muy probablemente se vaya con la percepción de que ni yo misma tengo muy claro si me gustó la última película de Greta Gerwig en honor a la popular y ahora polémica muñeca, y seguramente tenga razón.

Como ya me sucedió con otras producciones (como Everything Everywhere All at Once) ha sido el juego de las expectativas, que con todo lo del Barbenheimer no eran pocas, lo que muy posiblemente me arruinó una película entretenida, divertida, graciosa y con varios momentos de lucidez interesantes.

Primero, aclaremos de donde vienen las expectativas. Gerwig escribió y dirigió Ladybird (2017), un retrato sublime de lo que pueden ser los conflictos familiares y la búsqueda de una identidad propia durante la adolescencia. Además, participó junto a su pareja, Noah Baumbach, en la escritura de Frances Ha (2012), una de las mejores películas del cine indie, donde el director de alguna manera consigue hacer verosímil un homenaje de Nouvelle Vague, mientras refleja con total maestría las emociones complejas de una generación libre e inconforme así como la complejidad de las relaciones de amistad.

Ante todo esto, era difícil no tener altos estándares y muchos de ellos se alcanzan y se superan: el diseño de producción es totalmente impecable, absolutamente todos los elementos presentes en la cinta fueron pensados meticulosamente, lo que además la convierte en un verdadero placer estético; las referencias de todo tipo que pueden encontrarse en cada detalle de la cinta son prácticamente un collage de todas aquellas producciones que compusieron la mirada particular de Greta: Modern Times, 2001: A space Odyssey, Grease, Saturday Night Fever, Rear Window, Singing in the Rain, All that Jazz, The Wizard of Oz, por sólo mencionar algunas; muchos chistes inteligentes que tienen la indudable marca de su directora y tocan de manera elegante temas polémicos: el mansplaining, la desigualdad, el patriarcado, las política, las corporaciones. Más allá de todo el tema feminista que ya fue suficientemente explorado por el resto de las miles de críticas que llenan internet, existe otro importante, valioso y que va en concordancia con mucho de la búsqueda que marca la obra de esta directora: los arquetipos que nos marcan a los seres humanos (hombres y mujeres) y cómo estos, más que definirnos, nos limitan. Y, en este caso, esa búsqueda para abandonar ese mundo “plástico”, ese viaje del héroe que nos hace madurar para finalmente convertirnos en algo más real (como esa “barbie normal” que no existe porque no sería rentable, como mencionan en la película).

Pero ¿cuáles serían los dos grandes errores de esta película? Aunque casi contradictorios, marcaría dos: el primero, aparentemente sobrestimar las capacidades de su público. Si es cierto el dicho de que no existe tal cosa como la mala publicidad, entonces habrán dado en el clavo. Mientras escribo esto, Barbie supera los mil millones de dólares de recaudación en taquilla y Greta Gerwig se consagra como la primera directora mujer en lograr esto, mientras todos esos hombres que abandonaron la sala a mitad de la película y se dedican a grabar críticas absurdas para YouTube se mueren de la rabia. Sumado a toda esta ola de personas altamente sensibles (por no decir otra cosa) que han decidido decir que esta cinta no es más que “exclusión disfrazada de inclusión” (punto en el que definitivamente no profundizaremos, esencialmente por ser absurdo), nos encontramos a los padres (tanto hombres como mujeres) que han descubierto alarmados que la película Barbie no está hecha para niños y que consideran que su mensaje podría ser dañino para sus hijos; por último, la categoría más interesante de todo el público, las mujeres que consideran demasiado “blanco” el mensaje feminista de Barbie, que se aprovecha de un momento histórico en donde el movimiento ha tomado relevancia para traerlo en un envase hueco, una historia vacía para un tema tan profundo, que abarca muchos otros problemas que aquellos abarcados en la película.

A ellas, sólo puedo decirles que los productos culturales deben ser tratados en su contexto, que no tiene sentido tratar temas como el feminismo en una película avalada por Mattel, comercial del más puro cine hollywoodense, por más indie que fuese su directora en sus inicios. Y que, en realidad, su sola realización es un éxito. El poder tratar en una producción de este calibre todos los temas que, sí, ya llevan años tratándose (por suerte). A los padres preocupados, sólo les aconsejo que la próxima se tomen cinco segundos de su tiempo en leer la sinopsis de la película a la que van a llevar a sus hijos, quizás ver el tráiler o leer alguna noticia (es realmente increíble que todos supieran hacia dónde iba la trama de Barbie a excepción de estos padres abnegados). Y a los primeros, todos los hombres (y algunas mujeres) indignados por el mensaje excluyente de esta película, no tengo nada que recomendar. Algunos dicen que el humor es un signo de inteligencia y el código bajo el que está escrita esta historia es algo que se entiende o no. No se puede explicar una sátira.

Finalizado todo esto, me queda sólo expresar lo que me dejó un sabor agridulce. Algo en apariencia simple pero que refleja un problema más profundo. La realidad es que la historia en sí misma (más allá de lo que significa poder contar este tipo de mensajes en una película de barbie) comete el peor error de una obra artística: ser totalmente olvidable. El naturalismo asociado al Mumblecore y la sensibilidad extravagante de las historias de Greta fueron algo que siempre me llamó en sus películas. Pero, sobre todo, su capacidad de escribir diálogos increíbles, potentes y casi nocivamente memorables.

Frances Ha (2012)

No existe nada como eso en Barbie y es algo que sin duda se extraña. El guion en sí mismo pierde su forma en algunos momentos, la energía cae notoriamente luego de la primera hora, cuando el festival edulcorado de colores pasteles ha terminado. La única crítica con la que he estado parcialmente de acuerdo en los últimos días: el mensaje parece ganarle a la historia. No sucede todo el tiempo, ni quiere decir que no exista un desarrollo de la trama y sus personajes, sólo que no ocurre con la destreza que la caracteriza.

En cuanto a momentos memorables, más allá de Ryan Gosling cantando I’m Just Ken, que podría ser todo un punto aparte, el más cercano es el diálogo de Gloria (interpretado por América Ferrera) que, aunque no dice nada nuevo, por alguna razón resulta igualmente emotivo (quizás porque aún cliché no deja de ser cierto: es casi imposible ser mujer), hasta que tiene que ser replicado hasta el cansancio para liberar al resto de las barbies y restaurar el orden de Barbieland (ahora Kenland), lo que acaba con todo el impacto que podría haber generador el monólogo.

La emoción general de la historia se pierde, el final no es suficiente para levantar el ritmo y no puedo sino preguntarme si realmente, luego de todo este alboroto, Barbie será una película que continuemos recordando en el tiempo. Personalmente, no lo creo. Sin embargo, agradezco la elección de Greta Gerwig como su directora. Y aunque mis expectativas en ella fueron las que la hicieron esta cinta menos disfrutable, al menos para mí, puede no ser ni de lejos su mejor cinta, pero quizás si fue la mejor barbie que pudimos tener.

-

La unánime noche

[…] el horizonte siempre incierto, siempre confundiéndose con la tierra, entre celajes y vapores tenues, que no dejan, en la lejana perspectiva, señalar el punto en que el mundo acaba y principia el cielo.

Facundo, D. F. SarmientoA Nahuel Paz

—“Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche […]”. Dale, boludo… puede ser algo hermoso y también una nada, una frase ampulosa que uno acepta porque es Borges; si fuera otro, lo manda a la mierda por engolado— me dijo Nahuel.

Era de noche, hacía frío y había mucho viento; la cerveza que estábamos tomando no era tan espirituosa como para combatir el mal temporal. Pero seguimos la conversación un rato más, discutiendo muchos temas distintos. Yo anoté su comentario sobre la colocación de Borges en una libreta que había llevado adrede al encuentro (siempre hay que anotar las cosas que dice Nahuel). Nos despedimos cerca de las doce, ajusté mi bufanda y me fui dándole vueltas a todo lo que me había dicho, pero especialmente a su asunto con la “unánime noche”.

***

Las nueve o diez cuadas que separan el bar de mi casa me permitieron concluir lo siguiente: Nahuel Paz tiene razón; la colocación unánime noche es algo hermoso o es nada. Pero Nahuel Paz tiene una razón incompleta, una casi razón. La colocación unánime noche es la condición necesaria para que el cuento de Borges exista; sin esa precisa combinación de palabras el cuento no existiría, o existiría de una manera diferente; tal vez hablaríamos de ruinas hexagonales. He aquí la justificación:

“Soñar a un hombre” es otra manera de decir “crear a un hombre”. Que un hombre quiera crear a otro semejante es intentar arrogarse una potestad que sólo les corresponde a los dioses. Que un hombre quiera crear a otro significa que ese hombre quiere alcanzar la estatura de la divinidad inmortal y perfecta; este es un mal (me ampara el saber convencional) que aqueja al género de la humanidad. Si tomamos la colocación unánime noche y la reemplazamos por su definición (como en una fórmula matemática), podemos decir que significa “la noche en la que todos los hombres coinciden”. ¿Pero cuál es esa noche en la que todos coinciden? Tiene que ser una noche de insomnio, de cavilaciones, de ambición: es la noche que le quita —o le induce— el sueño al protagonista, y por voluntad, deseo o decisión unánime es la noche que sobrevuelan el resto de los hombres: la noche en la que sueñan, pecadores, con ser un dios todopoderoso.

“Nadie lo vio descender en la unánime noche” quiere decir, en realidad, “nadie imaginó que él también se rebajaría a esa común ambición”. “Nadie vio la canoa de bambú [el bambú de los hombres, que dobla con sus manos para hacer una canoa, artefacto de su invención] sumiéndose en el fango sagrado [el fango que le pertenece únicamente a los dioses, que moldearon en la antigüedad de los años para crear la vida]. Que la canoa —propiedad de los hombres— se suma en el fango sagrado es una metáfora de nuestra raza entrometiéndose donde no le corresponde. Por eso la frase: “Quería soñar un hombre: quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad”. Sólo un necio o un idealista quiere imponerle sus sueños a la realidad, peor aún si ese sueño —como en Babel— es una sacrílega abominación.

Para añadir a la observación preliminar de Nahuel, el final del cuento puede resultar incluso más decepcionante: “Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo”; una frase increíble, impactante, hasta cruel, o una fábula trillada que nos leen a los seis años, de moraleja amansadora o sumisa: hay que ser humilde y reconocer nuestros límites humanos.

En cualquier caso, reformulo y doy por finalizado el asunto: la unánime noche puede ser algo hermoso y también una nada, como señaló Nahuel, pero es paradójicamente la única combinación para que el cuento exista como es y tenga un sentido ruin, porque el hombre se ha rebajado a quiméricos anhelos vulgares, y circular, porque su fin —crear a un hombre— fue también su principio: es otro quien lo soñó.

Ilustración por Eugenia Mackay

-

El fin de la literatura: ¿hay lugar para todos en la era de los BookTokkers?

La literatura como se le conoce se ha visto en peligro cientos de veces. Desde los diversos cambios en el soporte, con la aparición del kindle, que amenazó con extinguir al libro tradicional; pasando por los cambios en el lenguaje; hasta la proliferación de nuevas plataformas de publicación y difusión (entre esos Wattpad y de allí la proliferación de la generación de BookTubers y BookTokkers).

En ese sentido, el tiempo demostró que (al menos hasta ahora) no existe un soporte sustituto capaz de erradicar completamente el uso del libro de papel, por lo que ambos tipos de libro han logrado convivir pacíficamente en el sistema editorial.

Respecto a las temáticas e incluso a la técnica, nunca me consideré demasiado fundamentalista. Desde siempre entendí que no todo el mundo comienza a leer con Borges o Poe y que, por más sorprendente que parezca, los bestsellers son una oportunidad para convencer a quienes les espantan los libros más complejos de que la literatura puede ser apasionante. Negarlo sería pensar en una cultura estática, inexistente en un mundo que cambia segundo a segundo.

Sin embargo, surgen acá varios problemas, en los cuales no había reflexionado demasiado sino hasta asistir a uno de los eventos que cada año me recuerda que la industria cultural tiene más de industria que de cultura, y que a nadie eso parece molestarle demasiado: la Feria del Libro.

En la mayoría de los países se trata de un evento que despierta algún tipo de polémica, en una industria convulsa en la que se pelean constantemente la modernidad y la tradición. Sabía, entre otros detalles, que en varias ferias habían aumentado considerablemente las publicaciones mínimas para ocupar un espacio. Lo que desplazó a las editoriales independientes y le dejó carta blanca a las grandes editoriales, que si de alguna forma han logrado sobrevivir, ha sido expandiendo cada vez más su catálogo de bestsellers.

Hablando ya concretamente del caso de Argentina, este ha sido un evento siempre marcado por la política, pasando por las críticas de los discursos de Saccomanno en 2022, pasando por Vaccaro y Bauer en 2023; hasta las presentaciones y firmas de libros de figuras políticas.

En lo que respecta a la propia feria: un espacio dominado en su mayoría por las grandes editoriales, con catálogos cada vez más dirigidos a una nueva generación (que prioriza la fama de un Tiktokker por encima de la calidad literaria de lo que pueda llegar a escribir) y cada vez más distantes de los clásicos. Con cabinas para selfies y libros gigantes para posar, pero con pocos libreros que sepan diferenciar el nombre de un autor del de un libro, y una grilla de actividades colapsada por los temas dominantes: inteligencia artificial y feminismo, y con poco espacio para el resto.

Pensar en “literatura de valor” sería incurrir en un esnobismo excesivo, y una hipocresía, ya que me atrevería a decir que todos hemos disfrutado alguna vez de algún bestseller, incluso de esos terribles que de alguna forma terminan convertidos en películas pochocleras de Netflix.

Sin embargo, hay algo que no se puede ocultar y es que la capacidad de abstracción peligra cuando el lector no se enfrenta a otros modelos de literatura. La muerte de la literatura de valor es el lamento de aquellos que temen enfrentarse a las obras que cuestionan sus convicciones y les exigen reflexionar sobre su existencia.

Sin contar con lo más importante, y es que ocurre algo particular cuando peleamos por la diversidad: se enfrenta el peligro de que se vuelva la nueva norma. Parece que el futuro ha llegado, la literatura tradicional ha sido expulsada de los estantes y de la industria, y algunos no hemos sido avisados.

-

Ese destino es mío

“[…] luchadores latinoamericanos errantes, entelequia compuesta de huérfanos que, como su nombre indica, erraban por el ancho mundo ofreciendo sus servicios al mejor postor, que casi siempre, por lo demás, era el peor”.

“El Ojo Silva”, R. BolañoEn el capítulo I de Facundo, “Aspecto físico de la República Argentina y caracteres, hábitos e ideas que engendra”, Sarmiento dice:

Si no es la proximidad del salvaje lo que inquieta al hombre del campo, es el temor de un tigre que lo acecha, de una víbora que puede pisar. Esta inseguridad de la vida, que es habitual y permanente en las campañas, imprime, a mi parecer, en el carácter argentino, cierta resignación estoica para la muerte violenta, que hace de ella uno de los percances inseparables de la vida, una manera de morir como cualquiera otra, y puede, quizá, explicar en parte, la indiferencia con que dan y reciben la muerte, sin dejar en los que sobreviven impresiones profundas y duraderas.

La resignación y el estoicismo son ambos defectos del carácter. La primera es la medicina de los pusilánimes; la segunda —y a pesar de su popularidad entre la gente enamorada de la palabra resiliencia— la justificación que prescribe esa medicina. Sin embargo, y sin sugerir de ninguna manera que Argentina “nunca se termina de hundir” (algo que sería ignorar al sector de la población que vive bajo la línea de pobreza), nuestro país tiene un curioso rasgo de rebeldía intempestiva, de coraje inútil que se manifiesta a veces, como en Qatar, a pesar de las heridas latentes de su cuerpo.

Arrojar la vida a los bárbaros como una moneda a un mendigo es un atributo por lo menos de orden poético (y por lo tanto suficiente para complacernos a los argentinos). Desde Sarmiento hasta nuestros días, la vigencia de este extraño atributo que endiosa el pecho del que recibirá (indiferente) la bala hace que me pregunte si puede, entonces, esa “inseguridad de la vida” haber migrado del habitual acero de los gauchos a las vicisitudes económicas del país.

¿Es acaso la inflación o cualquier otro de los componentes del descalabro económico el percance inseparable de nuestra vida? ¿Es acaso la vida violenta (y ya no la muerte) el destino obligado de los nuestros? La genética del argentino necesita de un antagonista imbatible para su supervivencia, y por eso la frase de Sarmiento es más actual que nunca. Pero como un sueño enmascara los arcanos designios del inconsciente, el tiempo y la literatura han encriptado su expresión simplificada, y es quizás nuestra tarea asignar nuevamente los roles y protagonistas del drama.

Yo que anhelé ser otro, ser un hombre

“Poema conjetural”, J. L. Borges.

de sentencias, de libros, de dictámenes

a cielo abierto yaceré entre ciénagas;

pero me endiosa el pecho inexplicable

un júbilo secreto. Al fin me encuentro

con mi destino sudamericano.En su famoso poema, Borges también insinúa que la muerte violenta es inseparable del destino sudamericano; Francisco de Laprida morirá entre ciénagas a pesar de haber anhelado una vida entre libros y dictámenes; dicho de otro modo, Francisco de Laprida es hoy un joven abogado nacido en San Juan, que soñó con el presunto futuro que le asegurarían la universidad y las leyes, pero que terminará empobrecido, entre las calles de Microcentro, o exiliado en alguna isla del pacífico limpiando baños.

Nada puedo decir a modo de conclusión, porque tampoco hubo argumento. Diré sólo que esa “resignación estoica” (o elegía del derrotado) sigue presente en nuestros días, pero necesita su razón de ser. Antes la justificó la extensión terrible de nuestro territorio; hoy, el puño invisible de la economía.

Ilustración por Eugenia Mackay